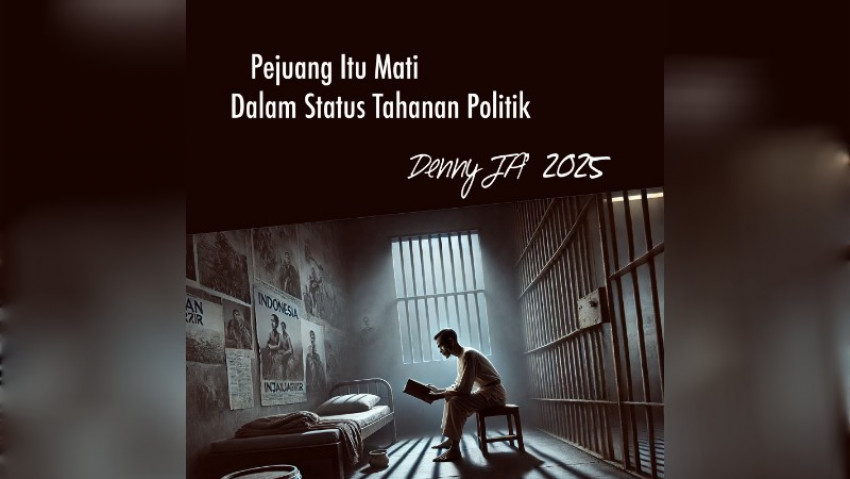

Puisi Esai Denny JA: Pejuang Itu Mati dalam Status Tahanan Politik

- Rabu, 05 Februari 2025 08:51 WIB

Puisi esai seri "Mereka Yang Mulai Teriakan Merdeka" (13)

ORBITINDONESIA.COM - Sutan Sjahrir, seorang pejuang, di tahun 1945, menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Namun di ujung hidupnya, ia dipenjara.1

-000-

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Berdirinya Partai Politik Pertama

Bagja menatap grafik, garis-garisnya menjulang.

Skandinavia lagi, di puncak piramida bahagia.

Negeri yang menjamin, bukan mimpi di atas kertas,

tapi roti hangat di pagi hari, sekolah tanpa biaya.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Awal Mawar yang Berduri

Lalu Bagja ingat Sutan Sjahrir,

yang mimpikan Indonesia,

seperti Skandinavia,

sejak dulu,

dulu sekali.

Sjahrir lahir dari sajak yang berbisik,

bukan dari pidato yang mengepalkan tangan.

Ia mencari revolusi yang tak perlu darah,

di halaman-halaman buku, dalam tafsir sunyi sejarah.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Aku dan Banjir Jakarta

Ia membaca sosialisme di bawah lampu Belanda,

bukan dalam ruangan yang berpijar merah.

Di benaknya, keadilan bukan genderang perang,

tetapi sungai yang mengalir tanpa mengguncang tepiannya.

Ia ingin Indonesia berkeringat dalam damai,

bukan membakar rumahnya sendiri,

demi api yang tak bisa dijinakkan.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Derita Saijah dan Adinda untuk Indonesia Merdeka

-000-

Tetapi,

siapa sudi mendengar bisikan tanpa amarah?

Siapa mau ikut pemimpin yang tak menggetarkan bumi?

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Dan 2000 Janda Pun Menerjang

Di zaman yang gemuruh, suara lembut dianggap angin lalu,

langkah tenang dianggap jejak yang tak berbekas.

Ia kembali ke tanah air

membawa gagasan, bukan pedang.

Penanya lebih tajam dari baja.

Pikiran lebih teguh dari tembok penjara.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Surat yang Tak Pernah Dikirim RA Kartini

Namun politik lebih mencintai suara meriam,

daripada kata-kata yang mekar dalam keheningan.

Ia duduk bersama Bung Karno dan Bung Hatta,

di meja panjang yang menimbang takdir bangsa.

Linggarjati membentang di depan,

menawarkan perundingan atau letusan senjata.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Tapi Kecerdasan Kami Tergolong Rendah, Pak Guru

Ia memilih kata-kata,

seperti petani memilih benih.

Ia tahu, perang hanya menumbuhkan batu,

bukan gandum yang rakyat perlu.

Tetapi di tanah yang telah meneguk darah,

ia dianggap embun yang tak cukup dingin,

ideal yang terlalu ringan untuk menahan badai.

Baca Juga: Puisi Esai Mini Satrio Arismunandar: Kisah Yasir, Yasmin dan Dua Akta Kelahiran

-000-

Maka ia berjalan menjauh,

bukan karena takut,

tetapi karena angin zaman

tak lagi mendengar namanya.

Ia mendirikan partai di ruang-ruang kecil,

di antara buku yang berdebu,

di antara kopi yang dingin,

di antara mereka yang memilih berpikir,

ketika dunia sibuk berteriak.

Baca Juga: Puisi Esai Denny JA: Tokoh Revolusioner yang Hidup Sendiri

Indonesia semakin bingar,

tetapi Sjahrir tetap dalam sunyi.

Di luar sana, pidato membelah udara,

tetapi ia lebih memilih suara halaman yang dibalik.

Bung Karno membangun Demokrasi Terpimpin,

seperti perahu tanpa layar.

Tetapi Sjahrir percaya pada angin,

pada arus yang membimbing pelaut,

pada suara yang berbicara tanpa mencengkeram.

Lama-lama, namanya hanya gaung di koridor,

wajahnya hanya bayangan di buku sejarah.

-000-

Lalu datang tuduhan.

Ia yang pernah menjadi tulang punggung republik,

dituduh sebagai bayangan yang berkhianat.

Ia yang hanya memiliki pena dan gagasan,

dituduh menghunus pisau di tengah kegelapan.

Di sebuah pagi yang tak berbunyi,

ia dijemput oleh tangan yang dulu bersalaman.

Bukan oleh penjajah,

tetapi oleh negaranya sendiri.

Bung Karno diam.

Bung Hatta membela,

tapi suaranya kalah oleh keriuhan zaman.

Sejarah menuliskannya di sela-sela,

seperti catatan kaki yang terlupakan.

Di dalam sel yang lebih sempit dari pikirannya,

Sjahrir melihat tubuhnya menipis.

Kakinya tak lagi mampu berlari,

tetapi pikirannya masih terbang lebih tinggi dari temboknya.

Keringatnya mengkristal di udara pengap,

menjadi garam yang tertinggal, saat laut mengering.

Ia mencium bau karat besi,

dan mendengar derit jeruji yang menyanyikan lagu tanpa kata.

Ia sakit, tetapi dokter hanya datang

ketika sakitnya telah menjadi lebih besar dari sel itu sendiri.

-000-

Di Belanda, ia jatuh cinta.

Seorang perempuan mampu membaca diamnya,

lebih fasih dibanding ia membaca buku-buku yang terbuka.

Mereka menikah.

Seorang anak lahir,

menjadi cahaya bagi gelap pencariannya.

Cintanya adalah pelabuhan yang dikepung badai.

Penjara merampas segalanya.

Istrinya pergi ke Swiss, membawa anak mereka,

menjadi surat yang tak pernah sampai ke alamatnya.

Ia tetap tinggal, sendiri,

di antara dinding,

dan jeruji besi yang dingin.

Sangat dingin.

Hanya satu nama yang terus ia sebut,

bukan nama seorang kekasih,

tetapi nama sebuah harapan.

Ia kehilangan segala,

tetapi tidak satu hal:

Keyakinannya pada sosial demokrasi,

pada masyarakat yang sejahtera

tanpa mengorbankan kebebasan.

Ia yang dulu percaya pada kata-kata,

akhirnya hanya memiliki diam.

-000-

Bagja menutup buku.

Ia melihat nama Sjahrir

tergores kecil dalam sejarah.

Tidak sekeras revolusi,

tidak setajam pedang.

Tetapi ada sesuatu yang tetap tinggal.

Sjahrir adalah lelaki yang memilih

jalan yang lebih sulit,

tapi bukan jalan yang berdarah.

Ia di jalan yang terlalu tenang untuk zaman yang gaduh.

Bagja menatap ke luar jendela.

Langit Jakarta masih kelabu.

Negara kesejahteraan masih utopia.

Tetapi ia tahu, ada yang lebih abadi

dari pidato dan parade,

lebih tahan lama dari besi penjara: Gagasan yang waktunya akan datang.

Sjahrir, dalam sunyi, mungkin

tak terdengar di panggung,

Namun gagasannya terus bersemi,

menjadi benih di tanah jiwa.

Benih itu tumbuh pelan, dalam tanah yang dulu menelannya.

Ia gugur tanpa mahkota, tapi suaranya terus berbisik,

di benak mereka yang ingin

Indonesia, bukan sekadar tanah, tapi rumah.

Jakarta, 3 Februari 2025 ***

(1) Puisi esai ini dramatisasi kisah Sutan Sjahrir.