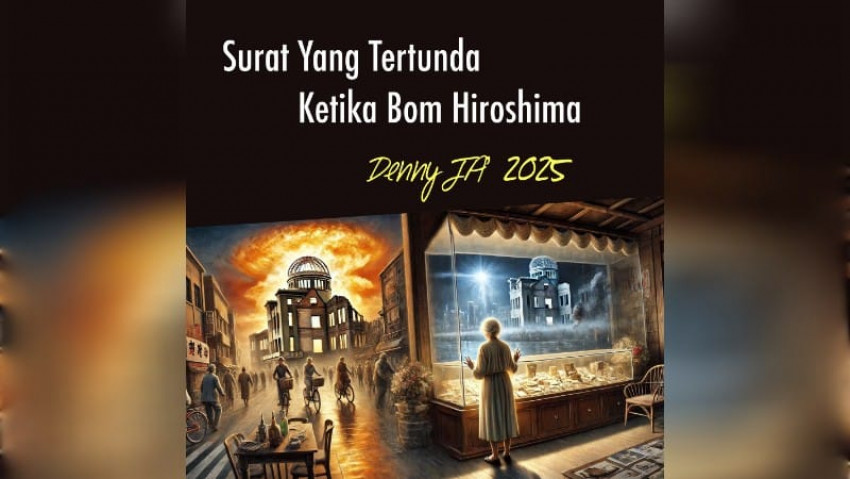

Puisi Esai Denny JA: Surat yang Tertunda Ketika Bom di Hiroshima

- Penulis : Krista Riyanto

- Jumat, 14 Februari 2025 08:53 WIB

Puisi esai seri Mereka Yang Menggigil di Arus Sejarah (5)

ORBITINDONESIA.COM - 1945, bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Ratusan ribu mati, jutaan terkena efek radiasi, dan meninggalkan kisah yang dramatis.

-000-

Di sebuah museum sepi di Hiroshima,

seorang wanita tua berdiri di depan kotak kaca.

Jari-jarinya gemetar menyentuh permukaan,

seolah ingin menembus batas waktu.

Di dalamnya, secarik surat terbakar sejarah.

Surat dari suami tercinta,

puluhan tahun lalu,

tak sempat terkirim,

ditemukan di antara abu, disimpan di museum.

Tinta yang tersisa masih bisa terbaca:

“Aku akan pulang sebelum senja.”

Mata tuanya berkaca-kaca.

Dunia mengecil, menyusut ke dalam satu kenangan:

Sebuah pagi, sebelum 1945.

-000-

Kala itu Hiroshima masih utuh,

pasar ramai, sepeda berderak di gang-gang sempit.

Di kantor pos dekat jembatan Hijiyama,

seorang lelaki menulis dengan hati yang rindu.

Surat untuk istrinya di Nagasaki,

tentang sakura yang mulai mekar,

tentang udon kesukaannya yang akan dimasaknya sendiri.

Ia baru seminggu di Hiroshima, membangun harapan.

Istri yang mengandung menunggu di kota lain.

Jika semua lancar, mereka akan bersama.

Tapi sejarah tak memberi jeda

Ia menutupnya dengan janji,

yang saat itu terasa ringan:

“Aku akan pulang sebelum senja.”

Langit tiba-tiba menjadi putih.

Lebih terang dari seribu matahari.

Dalam sekejap, tubuhnya menguap menjadi cahaya.

Bayangan tangannya masih melekat di dinding,

sebelum angin panas menghapus semuanya.

Kota menjadi arang dalam satu tarikan napas.

Surat itu terlepas dari genggamannya,

melayang seperti daun gugur,

kemudian terselip di antara reruntuhan

yang mendidih dalam sunyi.

Dunia pun berubah dalam satu kedipan.

Hiroshima lenyap,

bukan dalam musim, bukan dalam abad,

tapi dalam kedipan mata.

-000-

Saat itu, 1945.

Perang dunia melahap waktu, meminum darah jutaan nyawa. Amerika tak berbicara dengan kata, tapi dengan nyala yang menghanguskan sejarah.

Bom atom!

Langit terbelah.

Matahari kedua lahir di Hiroshima,

tak membawa fajar, hanya gelegar yang mendidih.

Seratus empat puluh ribu tubuh menjadi abu.

Jutaan lainnya menjadi bayangan berjalan,

kulit mereka luruh seperti lilin di altar neraka.

Anak-anak mencari ibu mereka,

tapi ibu telah menjadi debu.

Lelaki-lelaki mencari rumah mereka,

tapi rumah telah kembali menjadi tanah.

Di tepi sungai yang dulu biru,

air kini mengalirkan ribuan mayat tanpa nama, tanpa doa.

Mereka yang masih tersisa,

menggenggam tangan yang tak lagi berbentuk,

berbisik kepada kesunyian yang tak menjawab:

“Kita pernah ada.”

-000-

Lalu mereka bicara perdamaian setelah kota menjadi abu,

setelah ribuan tubuh lenyap.

Mereka menyesali perang,

tapi hanya setelah memastikan senjatanya yang menang.”

Di Nagasaki, seorang istri menunggu.

Ia menata meja makan, menuang teh hijau.

Setiap langkah di gang membuatnya menoleh,

tapi pintu tetap tertutup.

Tiga hari berlalu.

Langit di atasnya menjadi putih.

Gelombang lain datang.

Bukan suara langkah yang tiba di rumahnya,

tapi cahaya yang tak suci.

Kota itu pun tenggelam,

luruh dalam api yang tak berwajah.

Ia tak pernah sempat menerima surat itu.

-000-

Kini, di museum yang dingin,

wanita tua itu membaca sisa kata di surat itu.

Ia melihat wajah suaminya,

di surat itu.

Tangannya menyusuri huruf-huruf yang nyaris lenyap,

“Aku akan pulang sebelum senja.”

Senja itu datang puluhan tahun terlambat.

Ia menatap kaca,

melihat bayangan dirinya sendiri:

seorang istri yang telah renta,

seorang perempuan terakhir

yang masih mengingat janji yang tak pernah ditepati.

Ia menutup mata, lalu tersenyum.

Mungkin ia akhirnya mengerti.

Suaminya memang sudah pulang.

Bukan ke rumah,

tapi ke dalam keheningan abadi.***

Singapura, 14 Februari 2025

CATATAN

(1) Puisi esai ini dramatisasi momen perang dunia kedua setelah bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki