Supriyanto Martosuwito: Buku Kesaksian 23 Wartawan KOMPAS Penuh Cerita yang Menarik

ORBITINDONESIA.COM - Ada lima alasan mengapa saya membaca buku, mengapa saya melihat postingan media sosial dan mengunggah tulisan opini di Majelis Fesbukiyah yang Mulia ini. Ke lima alasan itu sama, yaitu (1) Penting (2) Menarik (3) Relevan (4) Berguna dan (5) Berdampak.

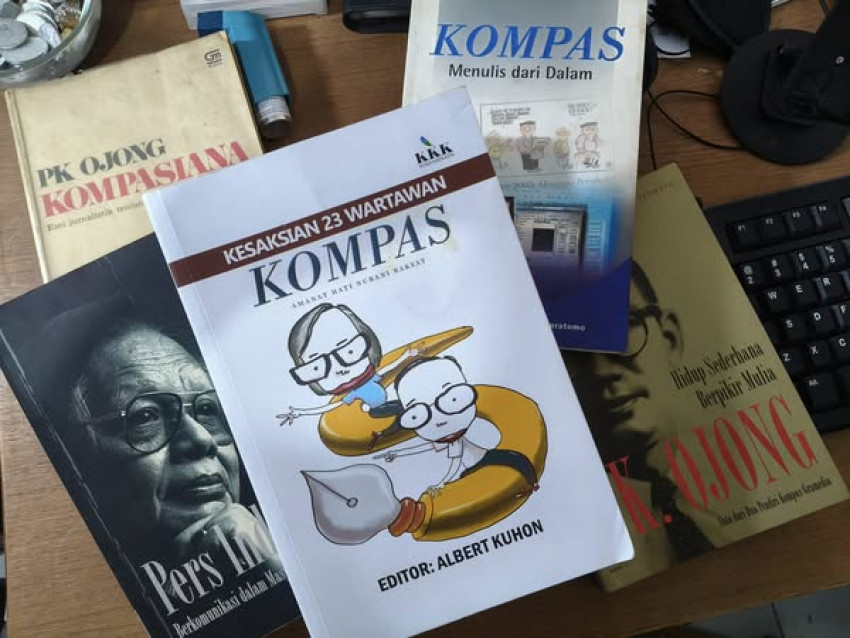

Buku ini, ‘Kesaksian 23 Wartawan Kompas’ memenuhi ke lima syarat itu. ‘Penting’, karena terkait dunia jurnalistik. ‘Menarik’, karena cerita tentang wartawan media besar dan media nasional. ‘Relevan’, karena sebagian besar hidup saya menjadi wartawan media cetak. ‘Berguna’, karena ini dunia saya . Dan akhirnya; ‘Berdampak’, karena membangkitkan kenangan berjurnalistik era media cetak, dan merenungi kembali perjalanan hidup saya 40 tahun terakhir .

Penulis dan editor buku ini adalah Dr. Ir. Albert Kuhon MS, SH, mantan wartawan ‘Kompas’ (1982-1989), Redaktur Pelaksana Harian ‘Jayakarta’ (1989-1990), Kepala Biro ‘Suara Pembaharuan’ di Washington DC (1990-1997), Manajer Liputan Khusus SCTV (1997-2002), dosen dan pengacara. Komplit.

Buku ini mengungkap kehidupan wartawan dari belakang meja redaksi, ‘Kompas’ sejak masih berkantor di Jl. Pintu Besar - Jakarta Kota, hingga Palmerah - Jakarta Barat. Sejak kantor redaksi menempati pabrik obat, hingga menjadi gedung pencakar langit.

Sebanyak 23 wartawan menceritakan dan diceritakan kembali oleh editornya: Albert Kuhon, ikhwal perjalanan mereka di balik liputan dari wartawan yang mengisi berbagai pos liputan, latar belakang dan menemui banyak narasumber, menjalani petualangan, yang semuanya menarik - selain menegangkan dan mengharukan. Juga melengkapi dengan kehidupan masing masingnya, sebelum dan sesudah menjadi wartawan ‘Kompas’.

Dan utamanya juga mencakup masa ketika saya juga sedang menjadi wartawan media cetak. Artinya: sezaman. Secara umum antara 1980 hingga 2000. Saya sendiri menjadi jurnalis sejak 1984 dan pensiun 2020 lalu. Sebagian besar wartawan yang dikisahkan di sini adalah bekerja pada masa itu; “angkatan” saya .

Seyakinnya dan sejujurnya - saya tidak menyesal menjadi wartawan. Seandainya saya dilahirkan kembali, saya tetap ingin menjadi wartawan lagi.

Saya wartawan pertama di keluarga dan kewartawanan saya menular pada adik saya Sutrisno Buyil dan kakak saya, Sugeng Hartoyo.

Menjadi wartawan itu keren, bergengsi, menarik, dan seperti kesaksian seorang jurnalis ‘Kompas’ di buku ini : mencandu! Bikin kecanduan! Meski hidup pas pasan, dari sisi pengalaman dan petualangan, wuiiih....

MAKA, saya menyampaikan salut, kagum kepada penulis dan editornya, Bung Albert Kuhon. Sejak dulu kala saya mengenal namanya sebagai jurnalis hebat - meski belum pernah ketemu orangnya. Tapi dari buku ini, nampak kehebatannya, terutama sebagai pencerita: ‘story teller’.

Jarang saya membaca buku tebal secepat ini. Mata saya tak sekuat dulu; gampang lelah - selain banyak yang saya pikirkan dan kerjakan, karena juga terpanggil ikut mengurus bangsa dan negara (wuiih!!) - sehingga semakin sulit menyelesaikan buku dengan sekali baca.

Buku setebal 520 halaman ini pun tidak sekali baca. Namun begitu membuka halamannya, sulit berhenti. Jika ketemu orangnya, Bung Albert Kuhon, sungguh, saya sedia menjura!

Beliau, nyata senyata-nyatanya seorang Suhu!

Albert Kuhon adalah wartawan senior yang hanya tujuh (7) tahun bekerja di ‘Kompas’, dengan cerita getir dipaksa berhenti, setelah mendirikan Serikat Pekerja ‘Kompas’. Pemred Pak Jakob Oetama tak mengizinkannya, melarangnya, dan minta agar membubarkannya. Albert bersikukuh bahwa itu haknya. Dia pun tidak boleh menulis, tepatnya redaktur dilarang memuat tulisannya. Akibatnya dia datang setiap hari tapi tidak menulis. Meliput percuma, karena tidak dimuat.

Maka, di antara ketidakjelasan statusnya itu, dia menyusun buku ini. Awalnya hanya menulis tentang Sejarah Pers Indonesia (ditampilkan sebagai ‘Pendahuluan’), lalu merembet ke profil teman temannya. Maka di buku ini ada ditulis sejarah pers Indonesia sejak zaman Batavia hingga era Tiktok seperti sekarang ini.

ANEHNYA dia tidak mendendam pada ‘Kompas’. Bahkan menulis tentang rekan rekannya di ‘Kompas’. Dia juga datang kembali menemui rekan rekannya di redaksi media itu, tanpa rasa canggung. Di buku ini, selain menulis deretan kekecewaan, juga banyak puji-pujian pada Jakob Oetama selaku boss ‘Kompas’ .

“Ambil berkahnya, gara gara dipaksa berhenti di ‘Kompas’ saya diajak Albert Hasibuan jadi Kepala Biro di Washington buat ‘Suara Pembaruan’, ” katanya kepada Bayu Sutiyono di channel Siber (‘Singkat Berita’) Youtube.

Ini buku tentang ‘Kompas’ yang bukan terbitan Gramedia (Gm), makanya cerita getir tentang perusahaan ‘Kompas’ banyak tertulis di sini.

Misalnya, ketika parta jurnalis makin kesulitan menulis, karena halamannya diserobot iklan. Tulisan diharapkan yang bisa mendatangkan iklan, features dan laporan serial dibatasi. Tulisan tak lagi tuntas. Mau dibawa kemana koran ini. Kenapa Kompas kok jadi mata duitan gini? keluh para jurnalis senior era 1980an di buku ini.

Buku ini dirilis oleh Penerbit KKK (Kosa Kata Kita) yang dikelola oleh Kurniawan Junaedhie, sastrawan dan jurnalis, mantan editor ‘Kompas Cyber Media’.

PARA JURNALIS yang berkisah di buku ini sebagiannya, mengawali karir kewartawanan sejak awal berdirinya ‘Kompas’ - diajak bergabung hanya berdasarkan kenal pribadi dan tulisannya dimuat di ‘Kompas’. Rekrutmen tertutup. Lalu kemudian berlangsung rekrutmen terbuka, diumumkan dan diiklankan. Pelamar berdatangan, menjalani seleksi, tes, psikotes dan pelatihan.

Saya mengenal sejumlah rekan sepeliputan di ‘Kompas’ dan dari buku ini terkuak kehidupan di baliknya. Misalnya Mas Efix Mulyadi yang ngepos di TIM dan GKJ, juga Balai Budaya, sesama peliput kebudayaan. Orangnya kalm, santun, dan disukai para seniman. Saya mengira dia priyayi, karena pembawaannya yang santun dan “mriyayeni” - tutur katanya halus. Ternyata, di buku ini, terungkap dia pernah menjalani kehidupan sebagai pengamen di Solo, dan ‘menggelandang’ di Jakarta.

Saat diminta menjadi wartawan ‘Kompas’ - setelah sebelumnya menjadi ‘freelancer’ - dia belum punya sepatu. “Saya betul betul miskin pada masa itu, ” katanya. Pensiun dari ‘Kompas’ (Desember 2009), Mas Efix kemudian dipercaya mengelola ‘Bentara Budaya’ dan Kurator di Water Color Society (IWS).

Dalam memori saya sebagai awak media perkotaan awal 1980an, wartawan ‘Kompas’ mudah menembus siapa pun, utamanya para elite pemerintah dan cendekia. Menteri pun bisa ditelepon malam malam di rumahnya, sebagaimana cerita teman yang menyatakan, “wawancaranya lewat telepon saja”. Pada kenyataannya tidak demikian.

Ace Suhaedi Madsupi, misalnya, hampir sebulan ditolak untuk wawancara dengan Menteri Perdagangan Rachmat Saleh. Mantan Gubernur Bank Indonsia (BI) itu terus menghindar bila ditanya dan ditemui. Segala cara dilakukan dan nihil. Sampai kemudian Ace menempuh jalan nekad, mendatangi rumah dinasnya di Kemang, pagi pagi, mengganjal pintu gerbangnya dengan Vespa yang dikendarainya. Sengaja menghalangi mobil menteri itu. Dia menolak perintah ajudan untuk menggeser Vespanya, sebelum Rachmat Saleh mau menerimanya.

“Hai, anak muda. Saya hargai usaha kamu. Nanti kita bicara di kantor”. Ace pun membuka jalan, dan datang lebih awal di kantor menteri pedagangan, diterima di ruang kerjanya. Hasil wawancara kemudian tampil sebagai ‘headline’ (berita utama) keesokan harinya.

Ace mengaku, menjalani profesi wartawan sempat membuatnya lelah pikiran, lelah perasaan dan lelah fisik. Dia pernah dipanggil dan diperiksa ABRI setelah redaksi mendapat telepon berkali kali - terkait berita. Saat meliput PON di Senayan, harus bolak balik ke kantor, tanpa kendaraan, dia nyaris menyerah. Ace pernah ditanya; “Apa saudara siap jadi wartawan 24 jam dalam sehari?” Kenyataannya, lebih dari itu!

Hidup wartawan tidak berpola, serba ingin tahu dan biasa bertaruh resiko. Pada kondisi tertentu keselamatan diri tidak dikesampingkan, keselamatan anak isteri tidak dipehitungkan. Ace S Madsupi pernah mencoba masuk Bosnia-Herzegovina, yang tengah dilanda perang, saat menjalani tugas liputan ke Rumania. Masuk Nairobi - Kenya, yang sedang ada kudeta. Mencoba masuk Ethiopia dan Tiongkok, ketika negeri itu masih tertutup. Semata mata memenuhi rasa ingin tahu itu.

Sampai kemudian hasil liputannya berdampak dan ikut mengubah kebijakan pemerintah. Dia merasa keracunan. Racun kewartawanan yang memabukkan.

CERITA Azkarmin Zaini lain lagi. Jurnalis ‘Kompas’ yang kemudian jadi memimpin ANTV itu ditolak visa hajinya di Kedutaan Arab di Amsterdam.

“Coba Tuan tunjukan kepada saya mana ayat atau hadis yang menyatakan jurnalis tidak boleh naik haji? Coba tunjukkan!“ protesnya dengan nada tinggi kepada stas kedutaan Saudi di Belanda itu. Visanya ditolak karena dia berstatus wartawan. Staf Kedutaan Arab menyatakan itulah aturannya.

Azkarmin terus berteriak, sampai atasannya datang. “Coba bikin Surat Perjalanan laksana Paspor ke KBRI dan tulis profesi lain, visa saya berikan. Saya tunggu sampai jam 5 sore ini,” kata diplomat yang menangani visa, mengalah.

Hari sudah siang, dia harus ke KBRI dan tak ada taksi, sehingga harus berhujan hujan jalan kaki sejauh satu kilometer. Ternyata pejabat KBRI rekannya di ‘Warta Harian’. Surat Laksana Parpos diberikan dan diantar kembali ke Kedutaan Arab dengan mobil KBRI.

Ibadah Haji lewat Amsterdam merupakan haji yang ke dua bagi Azkarmin - dan masih dibayari oleh Pemred Jakob Oetama - dengan syarat pulang bawa tulisan. Azkarmin merasa malu jika gagal dapat visa. Karenanya, dia protes keras di Amsterdam.

Sebelumnya dia ditahan oleh Imigrasi Mesir, karena masuk dengan rombongan presiden, menggunakan paspor hitam, tapi pulang dengan paspor hijau. Karena tak ada cap masuk di imigrasi, dia dianggap penyelundup. Repotnya petugas Imigrasi Mesir tak bisa bahasa Inggris. Dia sempat dikurung tiga jam, sampai utusan KBRI di Kairo turun tangan juga dan membebaskannya. Hingga ketinggalan pesawat.

BANYAK cerita menarik, menegangkan, mengharukan dari para wartawan media terkemuka ini. Mereka adalah para jurnalis yang mengolah berita dari hasil mencari, menyusuri, menghadapi banyak hambatan dan ketidakpastian di lapangan. Narasumber kerap tidak kooperatif - sulit ditemui saat diperlukan. Sebagai media harian, dikejar ‘deadline’. Juga dikejar gajah yang mengamuk - seperti yang dialami Rudi Badil di daerah transmigrasi Sugihan, Sumatera Selatan 1982 - lari lintang pukang dan masuk ke rawa rawa - demi mengindar dari kejaran gajah.

Belum lagi rezim militer Orde Baru yang seenaknya menentukan mana yang boleh dan tidak boleh diberitakan.

Pepih Nugraha II menganggap ‘Kompas’ sebagai ‘kampus’ dalam kehidupannya. Di sana dia belajar dan mengembangkan diri. Selama 26 tahun bergabung di ‘Kompas’ : 10 tahun jadi pustakawan dan 16 tahun jadi wartawan, memberikan banyak pelajaran hidup baginya.

Pepih, pendiri blog ‘Kompasiana’ juga menyebut ‘Kompas’ sebagai ‘Indonesia Mini’. “Saya ‘double minority’ di ‘Kompas’. Saya Muslim dan Sunda, ” kata Sarjana Komunikasi dari Univ Padjadjaran asal Tasikmalaya ini. Suku Jawa dan Katolik merupakan mayoritas di ‘Kompas’. Candaan “dasar Jawa lu! ” atau dasar Katolik lu! ” hal biasa di redaksi ‘Kompas’. “Nggak ada yang bilang ‘dasar Sunda lu, ” selorohnya. ‘Kompas’ rutin mengirim wartawannya berhaji dan tak ada kiriman jurnalis Katolik ke Roma atau ‘tanah suci’ lainnya

Tokh dia punya kritik keras juga kepada ‘Kompas’. Menurutnya ‘Kompas’ terlalu nyaman dengan bisnis media cetaknya dan lalai menghadapi gelombang media online. Sehingga telat merespon perkembangan teknologi informasi dan perubahannya.

“Menjadi wartawan adalah sebuah pilihan,” kata Albert Kuhon yang bergabung dengan ‘Kompas’ sejak 1982. Dia satu angkatan dengan Tri Sabdono (Bre Redana), Eko Warjono, Budiarto Shambazy, Bambang Sukartiono, Noorca Massardi dan Ninok Leksono. Albert Kuhon sudah menjadi asisten manajer perusahaan ketika melamar di Kompas dan menerima gaji sepertiganya sebagai wartawan baru. Dia memang memilih jadi wartawan.

“Menjadi wartawan bukanlah untuk menjadi kaya. Menjadi wartawan itu panggilan jiwa, “ kata Pemred Kompas Jakob Oetama - yang dikutip Albert. “Sayangnya banyak wartawan menjadi kaya dan kemudian lupa bahwa dirinya adalah seorang wartawan, ” keluh Albert Kuhon, kemudian.

Dalam kurun tujuh tahun pengabdiannya di ‘Kompas’, ngepos di desk Hukum, Albert Kuhon mengenangkan pengalamannya menginvestigasi pembunuhan, penyelundupan berlian, penembakan para gali (petrus), kronik di LBH, dan banyak lagi.

Albert Kuhon ternyata juga mendatangi gudang mesiu milik KKO di Cilandak saat meledak, 29 Oktober 1984. Dan masa itu pun sebagai reporter baru, saya nekad ke sana, memotret para warga yang berlarian menjauh dari gudang yang meludeskan 2.000 ton amunisi yang terdiri dari peluru roket, howitzer, mortir, granat, dan meledak dan melesat ke berbagai arah itu. Saat warga berlarian mengungsi, justru saya dengan kamera di tangan mendatangi pusat ledakan yang masih membara di Cilandak. Memotret suasananya.

Hasilnya, untuk pertama kali foto-foto saya tampil sebagai banner di atas ‘headline’ di halaman pertama koran ‘Pos Kota’. Prestasi yang ‘wow’ untuk wartawan baru. Rentetan foto saya kembali tampil di banner saat Mick Jagger konser di Stadion Senayan 30 Oktober 1988.

BUKU ‘Kesaksian 23 Wartawan Kompas’ ini wajib dibaca oleh para wartawan - calon wartawan dan mantan wartawan - dari media apa pun dan mana pun. Sejarah Pers Nasional (hal 1- hal 116) dan pengalaman 23 wartawan kawakan dari media nasional dan terkemuka - begitu lengkap, bukan semata cerita profil pribadi, melainkan pengalaman liputan, menyiasati perkembangan lapangan. Menghadapi tekanan narasumber, aparat, atasan di kantor, dan kehidupan jalanan - sejak 1967 hingga kini - secara rinci. Hal hal yang tak didapat di sekolah tinggi publistik dan akademi jurnalistik - ada di sini.

Konon di ‘Kompas’ ada 250 wartawan. Sungguh saya berharap ada cerita dari 23 wartawan ‘Kompas’ lainnya - untuk seri berikutnya. Tentulah masing masingnya punya cerita lebih menarik.

(Oleh Supriyanto Martosuwito, wartawan senior.) ***

.jpg)