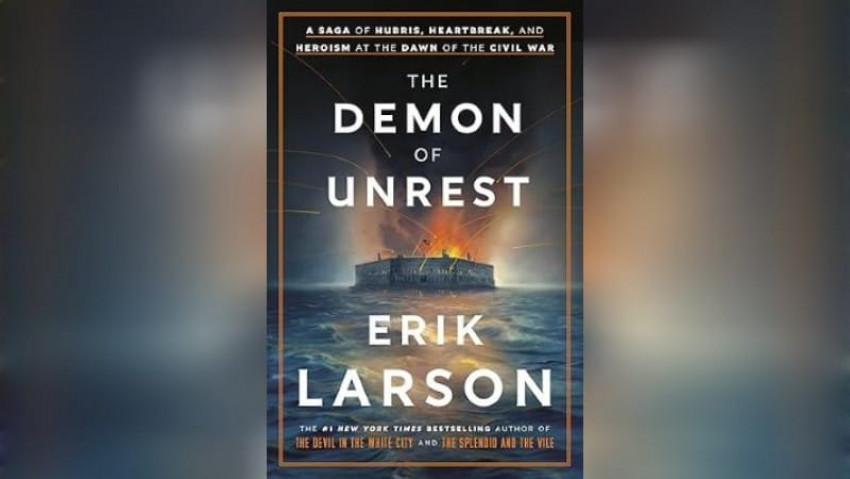

The Demon of Unrest: Elegi Sunyi untuk Bangsa yang Menolak Berdamai dengan Bayangannya Sendiri

- Penulis : Irsyad Mohammad

- Selasa, 10 Juni 2025 14:48 WIB

ORBITINDONESIA.COM - Ada buku sejarah yang membacakan masa lalu. Ada pula buku sejarah yang membangkitkan masa lalu hingga terasa seperti sedang mengetuk pintu rumah kita. The Demon of Unrest karya Erik Larson adalah yang kedua—sebuah karya yang menolak untuk tinggal tenang di rak sejarah dan justru menyelinap masuk ke ruang kesadaran kita hari ini, diam-diam, seperti kabut menjelang badai.

Larson bukan hanya penulis sejarah. Ia adalah peramu atmosfer. Sejak buku ini dibuka, kita tidak dibawa langsung ke medan perang, melainkan dituntun perlahan ke lorong gelap sebelum peluru pertama dilepaskan—ke pekatnya keraguan Abraham Lincoln saat baru menjabat, ke semerbak tajam politik Selatan yang memelihara nostalgia perbudakan sebagai warisan budaya, ke meja-meja makan para elit Charleston yang berbicara tentang kehormatan sambil menyimpan dendam dalam gelas anggurnya.

Erik Larson menolak menjadi hakim atas sejarah. Ia bukan pendakwah moral, tetapi seorang penyaksi sunyi. Melalui narasinya yang detail dan berlapis, kita mengenal Jefferson Davis sebagai lebih dari sekadar simbol Konfederasi, tapi juga manusia yang tersesat dalam glorifikasi masa lalu. Kita melihat Lincoln bukan sebagai patung di tengah taman kota, melainkan seorang pria yang pelan-pelan ditelan kesunyian tanggung jawab, yang berdoa dalam diam ketika seluruh negeri menantinya berbicara.

Baca Juga: Ulasan Buku: Satu Bumi dan Satu Kemanusiaan

Tapi judulnya sudah cukup menjelaskan bahwa yang Larson sampaikan bukan hanya soal orang-orangnya. The Demon of Unrest—iblis kegelisahan—bukan tokoh, tapi suasana, semacam arwah kolektif yang merasuki bangsa Amerika di ambang kehancurannya. Iblis ini hidup dalam debat di ruang Senat, dalam surat kabar partisan yang menyulut emosi, dalam keraguan tentara muda yang belum tahu untuk siapa ia akan menumpahkan darahnya.

Apa yang membuat buku ini sangat kuat adalah bagaimana Larson membuat kita merasa seolah kita ada di sana. Kita mendengar denting waktu—perlahan tapi pasti—menuju perpecahan. Kita mencium bau mesiu, tapi juga aroma kesombongan yang diasinkan dalam sejarah panjang penindasan. Bahkan ketika tidak ada perang yang terjadi di halaman-halaman awal, ketegangan itu merayap seperti api dalam akar pohon: tak terlihat, tapi membakar dari dalam.

Buku ini bukan hanya kronik dari lima bulan sebelum Fort Sumter terbakar, melainkan juga elegi panjang untuk sebuah bangsa yang gagal membaca tanda-tanda zaman. Larson seakan ingin menyampaikan bahwa bahaya tidak selalu datang dalam bentuk tank atau granat. Bahaya bisa datang dalam bentuk kebekuan hati, dalam penyangkalan terhadap realitas yang tak lagi nyaman untuk diakui.

Baca Juga: Mengungkap Munculnya Pembangkangan Sipil Lewat Buku Henry David Thoreau

Negara-negara, seperti manusia, punya cara menyabotase dirinya sendiri. Dalam The Demon of Unrest, kita melihat itu dengan sangat telanjang. Bagaimana para elite memilih kehormatan semu ketimbang transformasi struktural. Bagaimana opini publik dibius oleh retorika yang hanya memanaskan ego kolektif. Dan yang paling tragis: bagaimana sejarah bukan tidak memberi peringatan—ia hanya tidak didengarkan.

Larson menenun fragmen-fragmen sejarah menjadi lanskap utuh yang menyedihkan. Ia tidak menuliskan Perang Saudara Amerika sebagai kisah heroisme belaka, tapi sebagai kegagalan komunikasi, kegagalan kompromi, dan kegagalan imajinasi tentang masa depan bersama. Ketika satu kelompok lebih memilih perang daripada menyerahkan keistimewaannya, maka yang runtuh bukan hanya tatanan politik, tapi seluruh etika kehidupan berbangsa.

Yang membuat The Demon of Unrest begitu relevan dengan zaman ini adalah kemampuannya memperlihatkan bagaimana sejarah berulang bukan karena manusia lupa, tapi karena manusia sombong. Karena kita selalu merasa bahwa kita akan lebih bijak dari generasi sebelumnya. Bahwa kita tidak akan mengulangi luka yang sama. Tapi luka itu datang bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena penolakan untuk saling memahami sebelum terlambat.

Baca Juga: Buku AJI Mengungkap Bagaimana Jurnalisme Cek Fakta Melawan Disinformasi Dalam Pemilu 2025

Membaca buku ini di tengah kondisi dunia yang penuh polarisasi adalah pengalaman yang menggugah sekaligus menyakitkan. Kita bisa mengganti nama-nama tokohnya, menggeser latar tempatnya, dan tetap merasa bahwa ini kisah tentang kita. Di Indonesia, misalnya, kita telah melihat bagaimana politik identitas menyusup dalam wacana publik, bagaimana sejarah dikurasi untuk menutupi luka-luka lama, dan bagaimana suara-suara yang menyerukan rekonsiliasi justru ditenggelamkan oleh kegaduhan opini yang lebih suka membakar ketimbang membangun.

Larson tidak menulis untuk menggurui. Tapi dalam setiap kalimatnya, ada nada peringatan. Bahwa kegelisahan yang tidak ditangani akan tumbuh menjadi kekacauan. Bahwa jika kita terus memupuk narasi ‘kami vs mereka’, kita sedang menyiapkan altar baru bagi perang saudara di zaman yang berbeda. Mungkin bukan perang bersenjata, tapi perang dalam bentuk fragmentasi sosial, kekosongan makna, dan hilangnya kepercayaan pada republik itu sendiri.

Buku ini adalah liturgi kesedihan tentang bangsa yang gagal menyembuhkan dirinya. Dan Larson tahu: kesedihan semacam ini bukan hanya milik Amerika. Ini adalah elegi universal. Tentang semua bangsa yang berjuang dengan bayangannya sendiri, tapi menolak duduk dan berdialog dengannya.

Baca Juga: Buku tentang Trump yang Membajak Demokrasi dengan Merebut Voice of America

Ada satu bab dalam buku ini yang terasa seperti jantung dari seluruh narasi. Larson menuliskan bagaimana ketakutan, rasa bersalah, dan arogansi historis bisa berkumpul dalam satu meja perundingan. Para senator berdebat bukan untuk solusi, tetapi untuk mempertahankan posisi. Masing-masing membawa sejarah pribadi, dendam kolektif, dan kepentingan ekonomi. Dan saat itulah, iblis kegelisahan—yang menjadi judul buku ini—menampakkan dirinya.

Ia bukan makhluk gaib. Ia adalah akumulasi rasa takut yang disembunyikan, amarah yang diwariskan, dan kebodohan yang dibungkus sebagai kebijaksanaan tradisional. Iblis itu tidak menari di medan perang. Ia menari di ruang-ruang sidang, di editorial surat kabar, dan dalam diamnya rakyat yang tak lagi percaya pada kata-kata pemimpinnya.

Mungkin inilah sebabnya kenapa setelah menutup buku ini, pembaca dibiarkan dalam keheningan. Bukan karena kita kekurangan kata, tapi karena kita tahu: kita sedang berada di lorong yang sama. Kita sedang berjalan di garis tipis antara keteguhan demokrasi dan runtuhnya kepercayaan pada sistem.

Baca Juga: Buku Dane E. King Menggali Hubungan Unik Iman, Spiritualitas, dan Pengobatan

Akhirnya, The Demon of Unrest bukan hanya sejarah tentang apa yang pernah terjadi. Ia adalah cermin—retak, getir, dan tak bisa dihindari. Kita bisa memilih untuk tidak menatapnya. Tapi sejarah, seperti iblis dalam buku ini, tidak pernah benar-benar pergi. Ia menunggu, bersembunyi dalam percakapan kita, dalam kebijakan publik, dalam algoritma media sosial, dalam kata-kata yang tidak pernah benar-benar selesai diucapkan.

Erik Larson telah menulis buku sejarah, tapi hasilnya terasa seperti puisi berkabung. Dan dalam puisi ini, bangsa tidak hanya menangisi masa lalunya. Ia juga sedang menyiapkan kemungkinan masa depan—jika saja kita cukup berani untuk mendengarkan bisikan sejarah sebelum berubah menjadi jeritannya.***