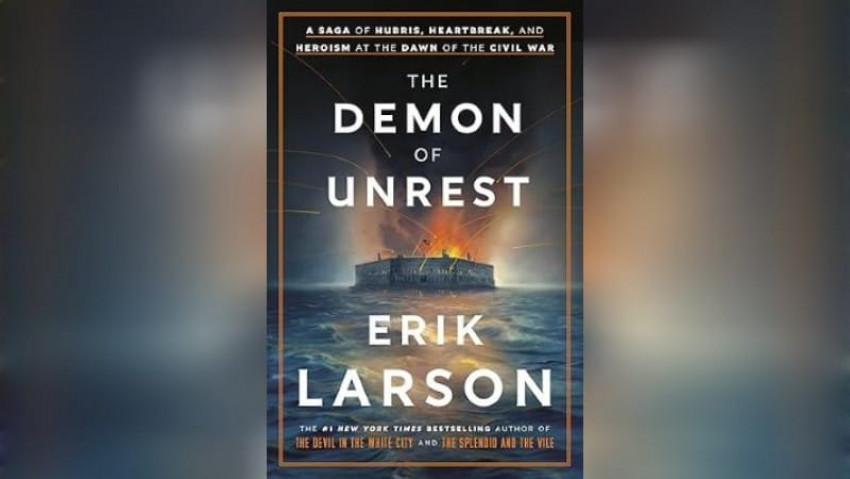

The Demon of Unrest: Elegi Sunyi untuk Bangsa yang Menolak Berdamai dengan Bayangannya Sendiri

- Penulis : Irsyad Mohammad

- Selasa, 10 Juni 2025 14:48 WIB

Larson tidak menulis untuk menggurui. Tapi dalam setiap kalimatnya, ada nada peringatan. Bahwa kegelisahan yang tidak ditangani akan tumbuh menjadi kekacauan. Bahwa jika kita terus memupuk narasi ‘kami vs mereka’, kita sedang menyiapkan altar baru bagi perang saudara di zaman yang berbeda. Mungkin bukan perang bersenjata, tapi perang dalam bentuk fragmentasi sosial, kekosongan makna, dan hilangnya kepercayaan pada republik itu sendiri.

Buku ini adalah liturgi kesedihan tentang bangsa yang gagal menyembuhkan dirinya. Dan Larson tahu: kesedihan semacam ini bukan hanya milik Amerika. Ini adalah elegi universal. Tentang semua bangsa yang berjuang dengan bayangannya sendiri, tapi menolak duduk dan berdialog dengannya.

Ada satu bab dalam buku ini yang terasa seperti jantung dari seluruh narasi. Larson menuliskan bagaimana ketakutan, rasa bersalah, dan arogansi historis bisa berkumpul dalam satu meja perundingan. Para senator berdebat bukan untuk solusi, tetapi untuk mempertahankan posisi. Masing-masing membawa sejarah pribadi, dendam kolektif, dan kepentingan ekonomi. Dan saat itulah, iblis kegelisahan—yang menjadi judul buku ini—menampakkan dirinya.

Baca Juga: Ulasan Buku: Satu Bumi dan Satu Kemanusiaan

Ia bukan makhluk gaib. Ia adalah akumulasi rasa takut yang disembunyikan, amarah yang diwariskan, dan kebodohan yang dibungkus sebagai kebijaksanaan tradisional. Iblis itu tidak menari di medan perang. Ia menari di ruang-ruang sidang, di editorial surat kabar, dan dalam diamnya rakyat yang tak lagi percaya pada kata-kata pemimpinnya.

Mungkin inilah sebabnya kenapa setelah menutup buku ini, pembaca dibiarkan dalam keheningan. Bukan karena kita kekurangan kata, tapi karena kita tahu: kita sedang berada di lorong yang sama. Kita sedang berjalan di garis tipis antara keteguhan demokrasi dan runtuhnya kepercayaan pada sistem.

Akhirnya, The Demon of Unrest bukan hanya sejarah tentang apa yang pernah terjadi. Ia adalah cermin—retak, getir, dan tak bisa dihindari. Kita bisa memilih untuk tidak menatapnya. Tapi sejarah, seperti iblis dalam buku ini, tidak pernah benar-benar pergi. Ia menunggu, bersembunyi dalam percakapan kita, dalam kebijakan publik, dalam algoritma media sosial, dalam kata-kata yang tidak pernah benar-benar selesai diucapkan.

Baca Juga: Mengungkap Munculnya Pembangkangan Sipil Lewat Buku Henry David Thoreau

Erik Larson telah menulis buku sejarah, tapi hasilnya terasa seperti puisi berkabung. Dan dalam puisi ini, bangsa tidak hanya menangisi masa lalunya. Ia juga sedang menyiapkan kemungkinan masa depan—jika saja kita cukup berani untuk mendengarkan bisikan sejarah sebelum berubah menjadi jeritannya.***