Dr Abdul Aziz: Pilpres 2024 dalam Diskursus Kode Etik dan Hukum

Oleh: Dr. Abdul Aziz, M.Ag., Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta

ORBITINDONESIA.COM - Pemilu/Pilpres 2024 gonjang-ganjing. Ini terjadi karena Standard Operating Procedure-nya (SOP) banyak dilanggar.

Pelakunya tak bisa dihukum karena tidak ada ayat dan pasalnya dalam KUHP (Kitab UU Hukum Pidana) yang dilanggar. Pelaku yang bersalah hanya diberi sanksi “pelanggaran kode etik.”

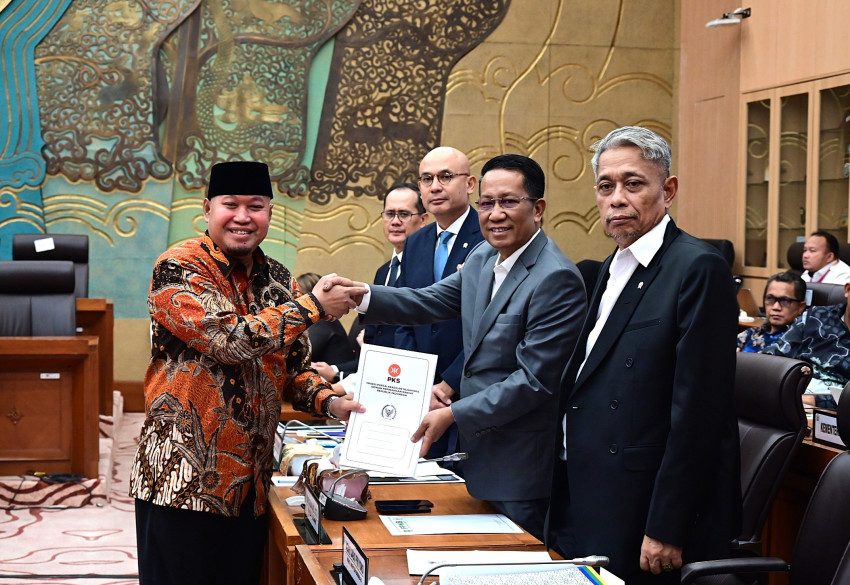

Pada tanggal 5 Februari 2024, misalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari melanggar kode etik.

Pelanggaran etik Ketua KPU yang dimaksud adalah saat dia menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Hasyim Asy’ari tidak “dihukum etik” sendirian. Selain Ketua KPU, DKPP juga menghukum keenam anggota KPU yang lain. Yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Persadaan Harahap, Idham Holik, dan Mochammad Affifudin. Putusan pelanggaran Hasyim dan anggotanya dibacakan langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lukito.

Dalam putusan ini, ketua dan anggota DKPP menilai ketua dan anggota KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara atau SOP Pilpres/Pemilu.

Putusan ini dijatuhkan karena mereka menerima pendaftaran Gibran sebelum peraturan KPU diubah usai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pada saat Gibran mendaftarkan diri, peraturan KPU masih mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun. Hasyim dan keenam anggotanya mendapat sanksi peringatan keras.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu I dalam perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023, selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan."

Sebelumnya, hukuman kode etik keras juga dijatuhkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin Prof. Dr. Jimly As-Shiddiqie menjatuhkan sanksi teguran keras kepada Ketua MK Anwar Usman dan hakim terlapor lainnya pada Selasa, 7 November 2023.

Pelanggaran utamanya adalah Keputusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait uji materi perkara batas usia calon presiden/wakil presiden.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, bisa maju sebagai capres atau cawapres.

Akibat keputusan tersebut, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang usianya 36 tahun (belum genap 40 tahun) bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Itulah pelanggaran etik berat Ketua MK Anwar Usman yang nota bene paman Gibran dan hakim terlapor lainnya. MKMK memberikan hukuman kepada Anwar Usman: Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Yang menarik, meski Anwar Usman mendapat sanksi etik berat berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK, tapi Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku. Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang untuk mencalonkan diri sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Keputusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 itu sendiri – anehnya -- tidak bisa membatalkan Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam hukum pidana, misal kasus pencurian, malingnya ditangkap dan diberi peringatan, tapi harta yang dicuri tetap milik maling.

Itulah SOP hukum di MK yang sungguh “sulit dimengerti” orang awam. Juga SOP di DKPP. Sulit dimengerti orang awam. Bahkan sulit dimengerti oleh sebagian ahli hukum tata negara.

Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Prof. Dr. Denny Indrayana, misalnya, mempertanyakan kenapa sanksi yang diberikan kepada hakim konstitusi yang melanggar etika berat hanya bersifat teguran. Bukan hukuman.

Padahal pelanggarannya sangat berat. Yaitu memberikan celah hukum untuk penyelenggaraan politik dinasti dalam sistem ketatanegaraan; atau memperbolehkan nepotisme, yang jelas-jelas dilarang undang-undang (lihat Pasal 22 UU 28/199).

Etika dan Hukum

Kenapa “hukuman janggal” itu terjadi? Biang keladinya, adalah perbedaan tafsir yang janggal antara etika dan hukum. Etika seakan tidak berkaitan dengan hukum. Ganjar Pranowo saat diwawancarai Abraham Samad dalam podcast Speakup, belum lama ini, memberikan contoh pelanggaran etik yang belum ada hukumnya.

Ganjar langsung menaruh kakinya di atas meja Abraham. Lalu Ganjar memberitahu, bagaimana kalau saya pipis di samping meja ini. Apa perbuatan saya melanggar hukum? Tanya Ganjar.

Jelas tidak! Tapi perbuatan tersebut pasti melanggar etika, ujar si rambut putih. Dan Abraham pun pasti marah. Tapi Abraham tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tak ada UU-nya.

Dengan demikian, dalam etika tersimpan hukum. Pinjam istilah Usman Hamid, aktivis HAM, etika adalah ladang hukum. Karena itu, kata Usman Hamid, pada tingkat tertentu, etika sebetulnya lebih tinggi marwahnya dari hukum.

Ya, secara teoritis maupun filosofis, etika dan hukum (dalam pendekatan nonpositivis) adalah dua entitas yang sangat berkaitan, tetapi berbeda dalam penegakannya.

Etika adalah ladang tempat hukum ditemukan. Sedangkan hukum adalah pengejawantahan etik yang telah diberi sanksi dan diformalkan.

Dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai, asas, norma, dan undang-undang. Dalam konsepsi tersebut, etika berada pada tataran norma dan asas.

Dengan demikian posisi etika adalah jauh di atas hukum. Implikasinya, pelanggaran etika secara sosiologis mendapatkan celaan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum (undang-undang).

Di negara yang demokrasi dan hukumnya telah menyatu dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, pelanggaran etik biasanya memiliki implikasi setara dengan pelanggaran hukum.

Banyak pejabat negara di negeri-negeri itu yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya karena terbukti atau bahkan baru diduga melakukan pelanggaran etik. Ini merupakan penghormatan mereka terhadap martabat kemanusiaan.

Sayangnya sikap seperti itu belum terjadi di Indonesia. Seorang pejabat negara hanya akan meninggalkan jabatannya jika menurut UU harus diberhentikan.

Seberat apa pun pelanggaran etik yang dilakukannya, jika dalam UU tidak secara eksplisit dinyatakan bersalah atau diberi hukuman dipecat dari jabatannya, dia akan terus menjabat. Contohnya Ketua KPU Hasyim Asy’ari. ***