Puisi Esai Denny JA: Tiga Prajurit Itu pun Hilang

Sebuah Puisi Esai Tentang Bencana Sumatra dan Problem Ekologis

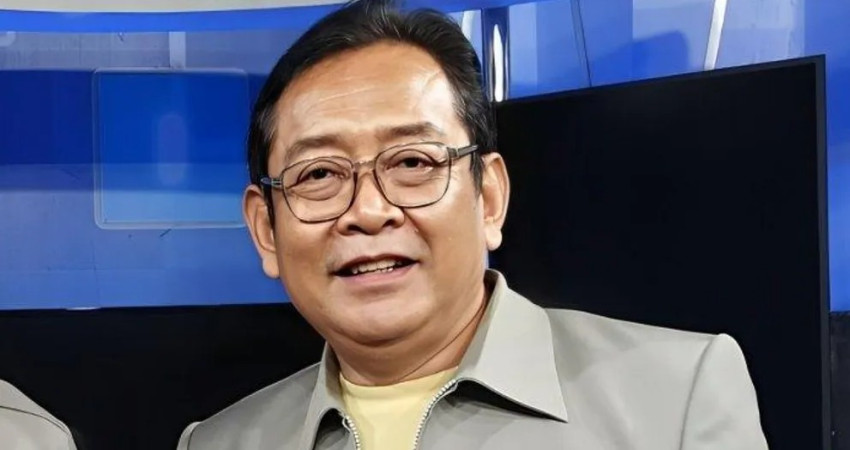

Oleh Denny JA

ORBITINDONESIA.COM - (Kisah di bawah ini adalah fiksi, tapi diinspirasi oleh gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas membantu bencana Sumatra) (1)

-000-

Nama perempuan itu Ani.

Pagi masih basah oleh embun

ketika kabar itu datang

menjadi paku berkarat

dipalu pelan ke jantung hatinya.

“Suami Ibu

hilang dalam tugas.”

Kata “hilang” jatuh ke lantai,

retaknya merambat ke dinding,

ke kaca foto keluarga

yang tiba-tiba terlalu penuh

oleh orang-orang

yang tak sempat menjadi tua.

-000-

Ani duduk, terpana.

Semalaman ia tak bicara.

Jam dinding berdetak

bagai barisan sepatu

yang salah hitung langkah:

terus maju,

tapi tak pernah sampai ke pintu.

Di meja,

cangkir kopi suaminya

masih menyisakan jejak bibir,

seolah ia hanya keluar sebentar,

bukan ditelan peta bencana.

Ia tentara.

Berangkat bukan untuk perang,

melainkan untuk kemanusiaan.

Namun hujan

tak pernah menandatangani perjanjian.

Dan langit

tak mengenal kata “gencatan”.

-000-

Di Sumatra,

hujan turun sebagai palu raksasa

yang memukul bukit

sampai lupa cara berdiri.

Hutan yang dulu

mengikat tanah dengan doa akar,

sudah lama ditebang.

Di meja rapat dan stempel kantor;

izin-izin tumbuh lebih cepat

daripada pohon belajar teduh.

Maka ketika hujan datang,

bumi kehilangan tangan

untuk memegang dirinya sendiri.

-000-

Hari-hari berlalu

tanpa kabar pasti.

Kata “hilang”

menjadi bayangan

yang tidur di sudut rumah Ani,

menyusup ke piring,

mengintip dari gagang pintu.

Televisi menyala.

Wajah serius, grafik, slogan:

“Pemerintah bekerja.”

Di luar layar,

kata-kata publik mengalir deras:

“pemerintah lambat,

kurang sigap,

tak cukup serius,”

seperti air di atap seng

yang tak tahu

ke mana seharusnya pulang.

“Kurang serius?”

Ani menggigit kata itu

seperti biji pahit yang tak tahu

harus diludahkan ke mana.

Suaminya berangkat dengan tubuh utuh

dan kembali dalam peti yang senyap;

jika itu masih disebut

kurang serius,

apa nama untuk nyawa

yang tak sempat mengetuk

pintu pulangnya sendiri?

-000-

Di medan bencana,

suaminya melawan lumpur

yang bergerak bagai makhluk hidup:

binatang buta

yang menelan nama dan pangkat

dalam satu suap keruh.

Pangkat tak bercahaya di bawah hujan,

nama tak dibedakan oleh arus.

Di hadapan longsor,

manusia dilucuti

hingga tinggal keberanian

yang tak pandai berenang,

namun tetap melompat

demi menarik satu tangan lagi

keluar dari gelap.

-000-

Ketika jasad ditemukan,

Ani terdiam

menjadi tanah

yang baru kehilangan bukit.

Kata “gugur”

diucapkan resmi, rapi,

bagai map yang ditutup pelan

di atas meja upacara.

Di rumah Ani,

kata itu berarti:

tak pulang;

kursi kosong di meja makan;

seragam lipat

yang tak lagi punya bahu.

-000-

Negara berpidato,

bendera dilipat sempurna,

trompet meniup doa hafalan.

Nama suaminya lewat sebentar

di layar berita,

lalu tenggelam

di antara grafik dan iklan deterjen.

Namun duka tak mengenal arsip.

Ia datang tiap malam,

duduk di kursi yang sama,

mengubah suara hujan

menjadi langkah sepatu basah

yang selalu berhenti

tepat di depan pintu

tanpa pernah mengetuk.

-000-

Di luar rumah Ani,

perdebatan tak selesai:

siapa lambat,

siapa lalai,

siapa menandatangani

kontrak yang membuat bukit pincang?

Di gedung tinggi,

slide demi slide berganti;

kurva, anggaran, prosedur;

nama suaminya

mengecil jadi angka kaki halaman.

Sementara itu,

peta digambar ulang

di atas hutan yang belum menua;

akar digadaikan

demi selembar izin baru,

dan bumi diam-diam

menyiapkan hujan berikutnya.

-000-

Tiga prajurit itu pun hilang.

Bukan hanya dari tugas,

melainkan dari masa depan

yang mereka tata pelan

di ujung meja makan:

nama anak,

cicilan rumah,

hari tua di kota kecil

yang mereka kira

tak punya longsor.

Ani berdiri di depan seragam itu,

seperti berdiri di hadapan bumi

yang baru saja kehilangan

cara mencintai manusia.

Ia akhirnya mengerti:

bencana bukan sekadar

hujan yang jatuh

atau tanah yang bergerak,

melainkan jarak yang kita ciptakan

antara hidup

dan bumi yang menghidupi.

Ketika hutan diperlakukan

sebagai angka,

ketika akar ditukar izin,

ketika bukit dinilai

lebih murah dari suara air,

bumi belajar bicara

dengan bahasa yang paling keras.

Maka jika kita ingin

tak lagi menghitung

nama di peti mati,

kita harus belajar

mencintai bumi

bukan setelah ia marah,

melainkan saat ia

masih diam.

Karena hujan

tak pernah berniat membunuh.

Ia hanya datang

mengingatkan:

tanah yang tak kita jaga

akan berhenti

menjaga kita.*

Jakarta, 22 Desember 2025

CATATAN

(1) Tiga prajurit gugur dalam tugas membantu bencana Sumatra

Total 3 Prajurit TNI Gugur Saat Evakuasi Korban Banjir dan Tanah Longsor di Sumbar

-000-

Berbagai puisi esai dan ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World

https://www.facebook.com/share/p/1DfnGPhwB3/?mibextid=wwXIfr