Palestina dan Board of Peace: Antara Administrasi Perdamaian dan “Penjara Terbesar di Dunia”.

Oleh Dr. Amidhan Shaberah, Ketua MUI (1995-2015)/Komnas HAM 2002 –2007

ORBITINDONESIA.COM - Gagasan pembentukan Board of Peace (BoP) muncul di tengah kelelahan global menghadapi konflik Israel–Palestina yang tak kunjung usai.

Menurut Britannica, BoP adalah badan internasional yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dibentuk untuk menciptakan stabilitas, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mewujudkan perdamaian di wilayah konflik.

Gagasan ini pertama kali diajukan pada September 2025, lalu memperoleh mandat Dewan Keamanan PBB untuk beroperasi di Jalur Gaza sebagai badan administrasi transisi.

Secara normatif, tujuan ini terdengar mulia. Gaza yang hancur memerlukan rekonstruksi, stabilitas, dan pemerintahan sipil yang berfungsi. Namun pertanyaan mendasarnya bukan sekadar siapa yang mengelola Gaza, melainkan kerangka politik apa yang menopang pengelolaan tersebut. Di sinilah BoP memasuki wilayah problematik.

Administrasi Transisi dan Batas Netralitas

BoP dirancang mengawasi pemerintahan transisi teknokrat Palestina di Gaza melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), Gaza Executive Board (GEB), serta kehadiran International Stabilization Force (ISF). Mandatnya mencakup pelucutan senjata Hamas, penurunan pasukan stabilisasi internasional, serta pelatihan kepolisian Palestina.

Namun, sebagaimana dikritik oleh Institute for National Security Studies (INSS), rancangan ini belum menyentuh akar politik konflik: pendudukan, status wilayah, dan hak menentukan nasib sendiri.

Perdamaian direduksi menjadi persoalan manajemen keamanan dan administrasi. Ketiadaan partisipasi luas negara-negara Barat juga menimbulkan problem legitimasi, yang berpotensi membuat BoP sekadar menjadi perpanjangan dari status quo.

Palestina sebagai Penjara: Perspektif Ilan Pappe

Di titik inilah pemikiran Ilan Pappe, sejarawan Israel, menjadi relevan. Dalam Palestine: The Biggest Prison on Earth, Pappe menyebut wilayah pendudukan Palestina sebagai “mega-penjara terbesar yang pernah ada”. Sejak 1967, Israel menerapkan dua model penjara: penjara terbuka dan penjara keamanan maksimum.

Model penjara terbuka memberi otonomi terbatas kepada Palestina—mengelola urusan domestik, tetapi tanpa kedaulatan atas keamanan dan ekonomi. Sebagai “imbalan perilaku baik”, sebagian warga Palestina diizinkan bekerja di Israel. Namun harga yang harus dibayar mahal: penghentian perjuangan kemerdekaan, ketiadaan hak kembali bagi pengungsi, dan masa depan politik yang direduksi menjadi semacam Bantustan.

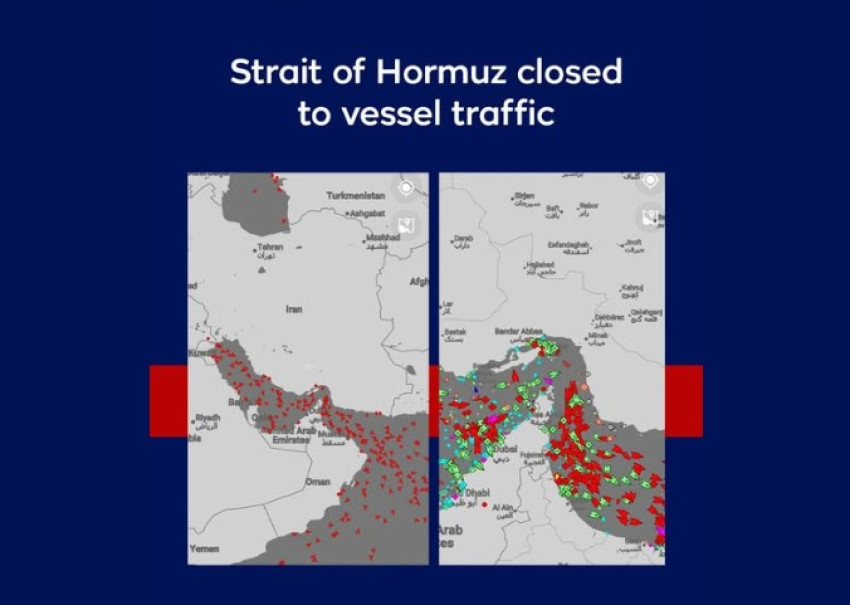

Ketika “kesepakatan” ini ditolak, diterapkanlah penjara keamanan maksimum: penangkapan tanpa peradilan, hukuman kolektif, pembongkaran rumah, pengusiran, hingga kekerasan pemukim. Versi paling brutal terjadi di Gaza sejak 2007, setelah Hamas memenangkan pemilu demokratis. Gaza dikepung darat, udara, dan laut—sebuah hukuman kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pappe menunjukkan bahwa blokade bukan sekadar kebijakan keamanan, melainkan mekanisme kolonialisme pemukim (settler colonialism): pengendalian populasi asli melalui pembatasan hidup, gerak, dan masa depan.

Board of Peace: Penjara dengan Manajemen Baru?

Dalam kerangka Pappe, muncul pertanyaan krusial: apakah Board of Peace membongkar penjara, atau sekadar mengganti sipirnya? Jika Gaza tetap dikepung, demiliterisasi berlangsung tanpa jaminan kedaulatan, dan rekonstruksi tidak diikuti pengakuan hak politik Palestina, maka BoP berisiko menjadi bentuk baru penjara terbuka—lebih rapi, lebih teknokratis, tetapi tetap meniadakan kebebasan.

Pelucutan senjata tanpa solusi politik ibarat menutup pintu sel tanpa membuka gerbang. Stabilitas yang dihasilkan bisa jadi hanya ketenangan semu, bukan perdamaian berkeadilan. Sejarah menunjukkan, setiap fase “penjara terbuka” selalu berakhir dengan ledakan kekerasan ketika harapan kemerdekaan kembali disangkal.

Tahap Akhir atau Bab Baru?

Pertanyaan yang diajukan Pappe—apakah ini tahap akhir?—kembali menggema. Akankah dunia mengakhiri pembantaian dan pengepungan, atau hanya mengelolanya agar tampak lebih manusiawi? Board of Peace akan diuji bukan oleh kemampuan administratifnya, melainkan oleh keberaniannya menembus batas yang selama ini dihindari: mengakhiri pendudukan.

Tanpa itu, Gaza tetaplah penjara. Dan perdamaian, sebagaimana sejarah kolonialisme di Amerika dan Australia menunjukkan, hanya akan menjadi nama lain dari pengelolaan penderitaan. Perdamaian sejati menuntut lebih dari stabilitas; ia menuntut keadilan politik—sesuatu yang hingga kini masih tertunda bagi Palestina.***