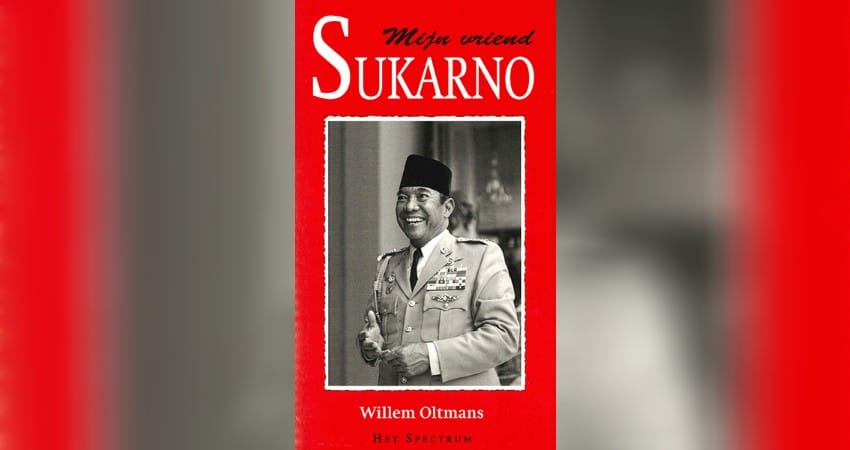

Resensi Buku Sukarno, Mijn Vriend Karya Willem Oltman: Kisah Persahabatan, Politik, & Pengasingan Seorang Revolusioner

ORBITINDONESIA.COM- Willem Leonard Oltmans bukan sekadar wartawan Belanda — ia adalah figur yang menyeberangi batas antara jurnalisme, diplomasi bayangan, dan aktivisme politik. Willem Oltmans dikenal sebagai wartawan Belanda yang sangat pro-Indonesia bahkan ia terang-terangan membela Sukarno dan Indonesia dalam Konflik Papua.

Oltmans meminta Belanda menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Akibatnya publik di Belanda murka, pemerintah Belanda mencapnya pengkhianat. Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns (1956-1971) dan di kemudian hari Sekjen NATO (1971-1984), mensabotase kariernya sehingga Oltmans hidup susah selama puluhan tahun.

Kendati demikian Willem Oltmans menolak untuk tunduk kepada pemerintah Belanda dan mempertahankan sikapnya untuk membela Indonesia, juga mengkritik kolonialisme Belanda di Suriname dan mengkritik politik apartheid di Afrika Selatan.

Oltmans yang kariernya dihabisi pemerintah Belanda, karena sikapnya yang membela Sukarno kemudian menggugat negara Belanda di pengadilan pada tahun 1991. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun di pengadilan melawan negaranya sendiri sampai tahun 2000. Pada tahun 2000, Pengadilan Belanda menyatakan Oltmans menang melawan pemerintah Belanda dan pemerintah Belanda membayar denda untuknya sebeser 8 juta gulden (setara 4 juta dollar). Hal ini membuat Willem Oltmans disebut sebagai "The 8 Million Man."

Hal yang menarik dalam buku Sukarno, Mijn Vriend (Sukarno, Sahabatku), ia menulis bukan dengan jarak seorang pengamat Barat, melainkan dengan keintiman seorang kawan yang pernah hidup dekat dengan Presiden Soekarno di masa puncak dan senjakalanya.

Buku ini bukan biografi akademik, melainkan memoir politik dan emosional tentang seorang tokoh besar yang menolak tunduk pada Barat. Melalui mata Oltmans, Soekarno tampil bukan hanya sebagai pemimpin revolusi, tetapi juga manusia dengan karisma, humor, dan kesepian yang dalam — sosok yang sekaligus megah dan rapuh di tengah badai geopolitik pasca-kolonial.

Pertama, Pertemuan Dua Dunia: Eropa dan Asia dalam Dialog Pribadi

Oltmans pertama kali bertemu Soekarno pada awal 1960-an dalam konteks politik yang sangat panas: Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Belanda mengenai Irian Barat. Namun, alih-alih bermusuhan, keduanya justru menjalin hubungan akrab.

Oltmans yang saat itu berani menentang pandangan resmi pemerintah Belanda — dengan menyerukan agar negaranya berdamai dan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia — segera dicap sebagai “pengkhianat” di negerinya sendiri.

Dalam bagian-bagian awal buku, Oltmans menuturkan dengan detail pertemuan-pertemuan pribadinya dengan Bung Karno di Istana Negara, di mana percakapan mereka sering melintasi batas politik menuju filsafat, sejarah, bahkan spiritualitas.

Soekarno tampil sebagai pribadi yang haus dialog dan pengakuan, seorang pemimpin Dunia Ketiga yang ingin mempertemukan Timur dan Barat bukan lewat perang, melainkan semangat solidaritas dan martabat manusia.

Kedua, Potret Bung Karno: Antara Mitos dan Kemanusiaan

Oltmans tidak menulis Soekarno sebagai pahlawan tanpa cela. Ia justru menampilkan Bung Karno sebagai manusia kompleks — cerdas, teatrikal, penuh kasih, tetapi juga dikelilingi rasa curiga dan kesepian.

Ia menulis bagaimana Soekarno menikmati pujian dan panggung, namun tetap menyimpan luka kolonial yang dalam.

Dalam narasi Oltmans, Soekarno bukan sekadar presiden yang memimpin Indonesia, melainkan simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat dan kapitalisme global. Ia memuji kemampuan Soekarno menjembatani Islam, nasionalisme, dan sosialisme ke dalam satu ide: Marhaenisme.

Namun Oltmans juga menyadari paradoks besar yang mengiringi kepemimpinan sang Proklamator — idealisme besar yang kerap tergelincir oleh ego politik dan lingkaran kekuasaan yang makin tertutup.

Ketiga, Dunia Melawan Soekarno: Diplomasi, Isolasi, dan Kejatuhan

Salah satu bagian paling menarik dari buku ini adalah kesaksian Oltmans tentang bagaimana dunia Barat memandang dan memperlakukan Soekarno.

Sebagai wartawan yang kerap berpihak pada dunia postkolonial, Oltmans menyaksikan bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya menjalankan operasi politik dan intelijen untuk menyingkirkan Soekarno dari panggung global — dari tekanan ekonomi hingga operasi psikologis.

Oltmans menulis dengan getir bagaimana setelah kudeta 1965, Soekarno dijatuhkan, diisolasi, dan dilupakan bahkan oleh bangsanya sendiri. Dalam catatan yang sangat pribadi, Oltmans menggambarkan kejatuhan itu sebagai “tragedi seorang raksasa yang ditinggalkan oleh sejarah sebelum waktunya.”

Sebagai sahabat, Oltmans tetap membela Soekarno di forum-forum internasional. Akibatnya, ia dipecat dari pekerjaannya, dijauhi oleh elite Belanda, dan hidup dalam pengasingan intelektual.

Ironisnya, nasib Oltmans menjadi cermin kecil dari nasib Soekarno sendiri — dua tokoh yang melawan arus dan membayar mahal karena keberanian berpikir independen.

Keempat, Dari Persahabatan Menuju Refleksi Global

Lebih dari sekadar kisah personal, Sukarno, Mijn Vriend juga merupakan refleksi tentang hubungan pascakolonial antara Eropa dan Asia.

Oltmans menyoroti bagaimana Barat gagal memahami bangsa-bangsa yang baru merdeka — memperlakukan mereka sebagai objek, bukan mitra sejajar.

Dalam tulisan-tulisannya, Oltmans menyebut Soekarno sebagai “revolusioner romantik terakhir” — pemimpin yang memandang dunia bukan dalam hitungan ekonomi, melainkan dalam bahasa kehormatan dan sejarah.

Ia juga menunjukkan bahwa Bung Karno, meskipun kalah dalam politik praktis, menang dalam ranah gagasan: warisannya tetap hidup dalam wacana anti-imperialisme dan solidaritas global Selatan.

Penilaian dan Relevansi

Sebagai karya memoar, Sukarno, Mijn Vriend adalah dokumen penting tentang hubungan lintas budaya dan politik antara Indonesia dan Eropa pada masa dekolonisasi.

Gaya tulis Oltmans memadukan kejujuran emosional dengan analisis geopolitik yang tajam. Ia menulis bukan sebagai akademisi dingin, tetapi sebagai sahabat yang terlibat langsung dalam sejarah.

Dalam konteks kini, buku ini masih relevan — terutama ketika dunia kembali dihadapkan pada ketimpangan global dan kebangkitan nasionalisme.

Melalui Oltmans, kita melihat bagaimana Soekarno bukan hanya milik Indonesia, tetapi milik dunia: simbol keberanian untuk berdiri di luar dominasi kekuatan besar.

Penutup: Ketika Sahabat Menjadi Saksi Sejarah

Sukarno, Mijn Vriend bukan sekadar kisah tentang dua manusia dari dua benua, tetapi kisah universal tentang kesetiaan terhadap prinsip di tengah dunia yang pragmatis.

Dalam setiap halamannya, Oltmans memperlihatkan bahwa sejarah besar sering lahir dari hubungan pribadi — dari dialog yang tulus antara dua jiwa yang berbeda namun saling memahami.

Bagi pembaca Indonesia, buku ini adalah undangan untuk melihat Soekarno dari sudut pandang luar yang penuh kasih, jujur, dan kadang getir — bukan sebagai ikon beku, melainkan manusia hidup yang mencintai bangsanya dengan segenap tenaga, meskipun dunia berusaha melupakannya.***