Menunggu di Gerbang Rafah: Di Antara Debu, Harapan, dan Sisa Kehidupan

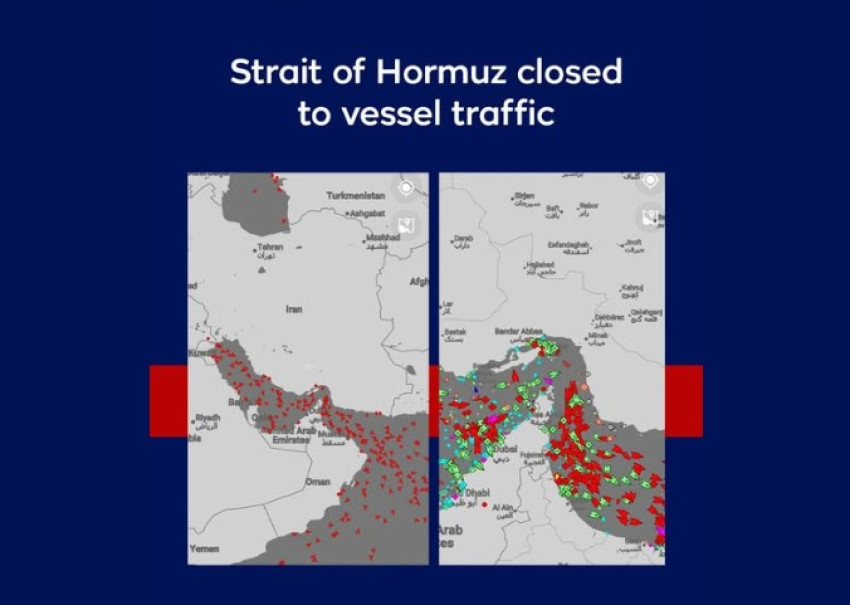

ORBITINDONESIA.COM - Panas gurun menggantung di udara seperti selimut berat. Di sisi selatan Jalur Gaza, antrean truk memanjang sejauh mata memandang—penuh dengan karung tepung, obat-obatan, air minum, dan tenda darurat. Namun roda-roda itu diam. Gerbang Rafah masih tertutup rapat.

Di antara truk-truk itu, ada Aisha, 37 tahun, bersama dua anaknya. Mereka tidak menunggu bantuan; mereka menunggu kabar. Suaminya, seorang perawat lapangan, belum pulang sejak dua minggu sebelum gencatan senjata diumumkan. “Saya tidak tahu apakah dia masih hidup,” katanya pelan, menatap barisan kendaraan yang seolah membeku dalam waktu. “Tapi saya tahu, kalau bantuan ini tidak segera masuk, banyak yang akan mati—mungkin juga dia.”

Sejak diumumkannya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, dunia sempat bernapas lega. Di Kairo, para pemimpin dunia berfoto bersama dan menyebut kesepakatan itu “langkah menuju perdamaian.” Namun di Gaza, jeda pertempuran itu belum berarti kelegaan. Bantuan kemanusiaan tersendat, terutama di pintu Rafah, yang kini menjadi simbol ketegangan baru antara politik dan kemanusiaan.

Israel menahan sebagian izin masuk bantuan sebagai respons terhadap apa yang mereka sebut “kelambanan Hamas” dalam menyerahkan jenazah para sandera Israel. Hamas menolak dianggap ingkar, dan menuduh Israel “memanfaatkan kemanusiaan sebagai senjata diplomasi.” Sementara perdebatan berlangsung di ruang rapat, di lapangan, waktu berjalan lambat bagi mereka yang lapar, terluka, atau menunggu kabar keluarga yang hilang.

Di sebuah rumah sakit kecil di Khan Younis, dokter muda bernama Samer terus berjaga meski kelelahan jelas terlihat di wajahnya. “Kami tinggal punya dua tabung oksigen. Dua,” katanya lirih. “Kalau bantuan ini tidak sampai besok, kami harus memilih siapa yang bisa bernapas.” Ia menatap ke arah pintu darurat yang terbuka, di mana suara generator tua berdengung lemah karena kehabisan solar.

Di kamp pengungsian yang tidak jauh dari sana, anak-anak bermain di antara puing dan tenda. Mereka menggambar dengan arang di atas potongan kardus: matahari, laut, burung—gambar-gambar sederhana tentang kehidupan yang mereka bayangkan masih mungkin. Seorang anak laki-laki berusia delapan tahun bertanya polos, “Apakah truk-truk itu membawa mainan?” Relawan di dekatnya hanya tersenyum, lalu berpaling. Tidak ada jawaban yang cukup baik untuk pertanyaan itu.

Rafah bukan sekadar perbatasan; ia adalah garis tipis antara hidup dan mati, antara dunia yang masih bisa memberi dan dunia yang hanya bisa menunggu. Setiap kali rumor beredar bahwa gerbang akan dibuka, ratusan orang bergegas ke pos terdekat, membawa harapan yang sama: sedikit air, sedikit kabar, sedikit keajaiban. Namun hari berganti hari, gerbang itu tetap diam, menunggu keputusan yang ditulis di ruang rapat jauh dari sini.

Di malam hari, angin dari gurun membawa dingin yang menggigit. Di kejauhan, suara muazin terdengar samar, memanggil orang-orang untuk berdoa. Aisha memeluk anak-anaknya, lalu berbisik, “Mungkin besok.”

Di Gaza, kata “besok” telah menjadi bentuk doa paling sederhana, dan mungkin yang paling tulus.***