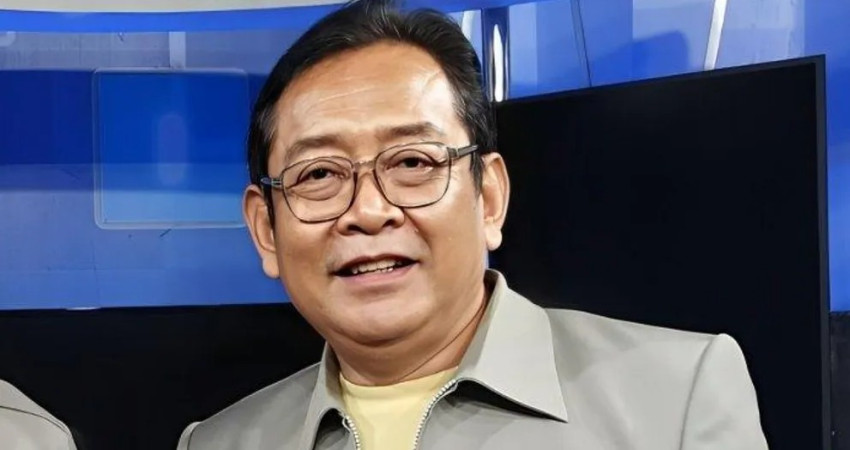

Supriyanto Martosuwito: Serangan Balik Para Mantan Menteri

ORBITINDONESIA.COM - Pepatah lama menyatakan: “Memberi makan anjing selama tiga hari, anjing akan terus mengingat dan setia selamanya. Tapi memberi jabatan menteri selama sembilan tahun dalam hitungan hari dia melupakan”. Tak hanya melupakan, bahkan mengigit balik. Berkhianat!

Ini betul-betul terjadi dan berlaku di dunia politik dan kekuasaan. Loyalitas, rasa syukur, dan integritas tampak menjadi komoditas yang cepat luntur begitu kepentingan pribadi muncul di atas segalanya. Atau kecewa karena tak kebagian jabatan lagi.

Sebagai pensiunan dan pegiat media sosial, saya tidak bisa hanya menertawakan fenomena ini. Ada pesan penting bagi publik: sejarah dan fakta harus tetap dicatat.

Kita harus mengingatkan bahwa posisi dan jabatan adalah hasil kerja kolektif dan keputusan politik yang kompleks. Bukan hadiah gratis yang bisa diabaikan begitu saja. Dengan kata lain, lupa mereka bukan alasan bagi kita untuk ikut lupa.

Di sinilah fungsi pengawasan sosial menjadi krusial. Menyaksikan mantan pejabat “melupakan” sejarah seharusnya menumbuhkan kesadaran publik: kekuasaan dan jabatan datang dengan tanggung jawab, bukan hanya privilese.

Dan bagi mereka yang kini menyerang mantan presiden, publik berhak bertanya: jika selama 9 tahun menikmati posisi strategis, kenapa baru sekarang sadar diri dan “mengkritik kebijakan” terdahulu dan fasih bicara “moral”?

DRAMA ini memang menyebalkan, tapi juga mengandung pelajaran berharga. Manusia itu unik, sering tidak logis - dan mudah menyingkirkan sejarah demi kepentingan sendiri.

Memberi kesempatan, tanggung jawab, dan kepercayaan bukan jaminan akan loyalitas. Ini peringatan tegas bagi para pemimpin bangsa saat ini dan di masa depan. Ketika jabatan tersisih akan dikucilkan.

Beberapa mantan menteri, yang pernah menikmati jabatan tinggi selama dua tahun, lima hingga 10 tahun, kini tampak begitu cepat “melupakan sejarah”.

Mereka mengkritik mantan presiden yang dulu memberi mereka kepercayaan, mengelak dari tanggung jawab kebijakan yang mereka tandatangani, dan bahkan melemparkan kesalahan kepada pihak yang selama ini memberi mereka panggung dan legitimasi.

FENOMENA ini bukan sekadar etika politik yang memprihatinkan; psikologi manusia menjelaskannya dengan gamblang. “Recency bias” membuat pengalaman terbaru lebih mudah diingat, sementara “self-serving bias” menuntun seseorang menafsirkan sejarah agar selalu menguntungkan diri sendiri.

Dengan kata lain, bukan hanya mudah bagi mantan menteri ini untuk menyingkirkan kontribusi mantan presiden dari ingatan — mereka bahkan bisa membuat narasi seolah mereka lah pihak yang murni dan benar.

Dalam sosiologi politik, ada konsep “political deflection”, yakni strategi menuding mantan pemimpin sebagai kambing hitam, agar tanggung jawab yang menumpuk selama bertahun-tahun tidak menimpa diri sendiri.

Semakin tinggi posisi dan semakin kompleks jaringan kekuasaan, semakin mudah individu memindahkan kesalahan (‘blame’), sekaligus menjaga citra dan status sosial diri.

“Saya hanya menjalankan perintah ” - “Itu kewenangan presiden” - “Pada saat itu sebenarnya saya tidak setuju” - “Saya taat atasan” - “Presiden sudah tahu itu” - dan banyak alasan lainnya.

Jadi, jangan kaget bila seseorang yang menikmati kursi menteri selama dua tahun - tahun - lima tahun bahkan sembilan tahun atau 10 tahun - tiba-tiba tampil seakan hanya sebagai penonton moral dari kebijakan yang ia pernah buat.

Yang menarik, publik pun menjadi saksi drama ini—setengah kagum, setengah muak.

Media sosial dipenuhi komentar, meme, dan debat panas tentang siapa yang “benar” dan siapa yang “meninggalkan sejarah”.

Padahal, di balik layar, mantan menteri ini menikmati semua keuntungan dan fasilitas jabatan selama bertahun-tahun, sementara kita menuntut pertanggungjawaban yang sebagian besar seharusnya juga ia pegang.

(Sumber: FB Supriyanto Martosuwito) ***