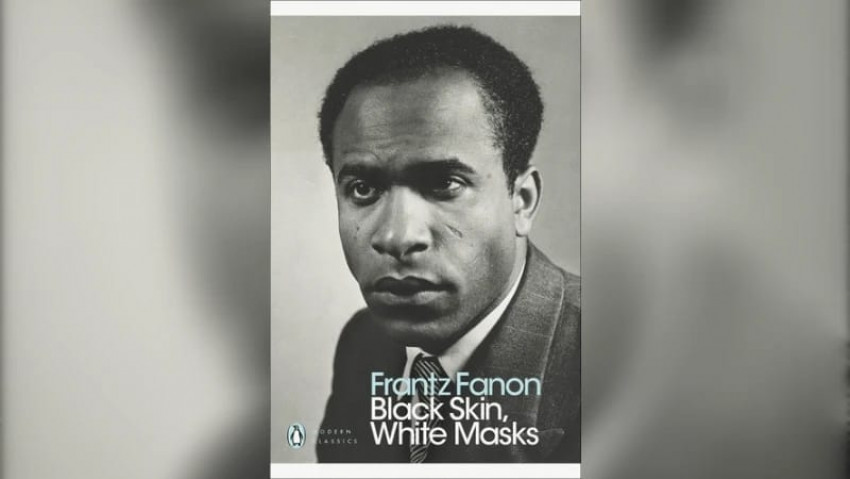

Bayang-Bayang Penjajah dalam Diri: Membaca Ulang Black Skin, White Masks (1952) Karya Frantz Fannon

ORBITINDONESIA.COM- Frantz Fanon—dokter, revolusioner, dan pemikir radikal asal Martinique—bukan hanya seorang penulis. Ia adalah salah satu pendiri mazhab filsafat poskolonialisme, aliran yang membedah luka batin dan struktur kuasa yang tersisa setelah runtuhnya kekuasaan kolonial.

Black Skin, White Masks (1952) adalah karya awalnya, namun sudah memuat fondasi pemikiran yang kelak mempengaruhi generasi intelektual, filsuf, aktivis, dan seniman.

Buku ini tidak hanya mengkritik kolonialisme sebagai sistem politik-ekonomi, tetapi menelanjangi kolonialisme sebagai pengalaman psikologis yang membentuk cara manusia memandang dirinya sendiri.

Membaca Fanon hari ini—di tengah dunia yang mengaku sudah “pasca-kolonial”—adalah pengalaman yang mengguncang. Sebab kita segera menyadari bahwa kolonialisme tidak benar-benar mati; ia bertransformasi menjadi struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang jauh lebih subtil.

Fanon menulis dari pengalaman kulit hitam di dunia kulit putih, tetapi gema pesannya terdengar di seluruh negeri bekas jajahan, termasuk Indonesia, di mana bayang-bayang mentalitas kolonial masih mengatur cara kita berbicara, bermimpi, bahkan merasa bangga atau malu terhadap diri sendiri.

Luka yang Menjadi Cermin

Di halaman-halaman awal Black Skin, White Masks, Fanon menyampaikan sebuah kebenaran pahit: kolonialisme bukan hanya penaklukan wilayah, tetapi penaklukan citra diri.

Orang kulit hitam—dalam konteks Fanon—tidak hanya dijajah secara fisik, tetapi juga diajari untuk memandang dirinya melalui lensa kulit putih. Kulit hitam menjadi semacam “tanda” yang harus dijelaskan, dibela, atau malah disembunyikan.

Ia membedah bagaimana bahasa menjadi instrumen penjinakan. Di Martinique, misalnya, orang kulit hitam yang mampu berbahasa Prancis baku dianggap “beradab”, sementara dialek lokal diremehkan. Bahasa di sini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi paspor menuju pengakuan sosial—pengakuan yang hanya valid jika mengikuti standar kolonial.

Ketika kita memindahkan lensa ini ke Indonesia hari ini, cermin Fanon memantulkan bayangan yang akrab. Kita melihatnya dalam kebanggaan berlebihan pada aksen asing, dalam nilai tinggi yang diberikan pada kulit putih atau “wajah bule” di iklan dan hiburan, bahkan dalam sistem pendidikan yang masih sering mengukur kualitas dengan standar Eropa.

Luka poskolonial itu hidup, hanya kini dibungkus oleh industri global yang rapi.

Topeng yang Menjadi Kulit Kedua

Judul buku Fanon sendiri sudah metaforis: kulit hitam, topeng putih. Topeng itu adalah perilaku, bahasa, cara berpakaian, bahkan cara tertawa yang diadopsi oleh subjek terjajah untuk mendekati “keputihan.”

Konteks keputihan di sini bukan hanya warna kulit, tetapi seluruh simbol kekuasaan dan superioritas yang diasosiasikan dengannya.

Fanon tidak menggambarkan topeng ini sebagai pilihan bebas. Ia adalah strategi bertahan hidup dalam dunia yang sudah mendefinisikan manusia berkulit hitam sebagai “yang lain” (the other).

Topeng itu menjadi syarat untuk mendapat pekerjaan, akses pendidikan, atau sekadar perlakuan manusiawi. Masalahnya, semakin lama topeng itu dipakai, semakin ia menempel menjadi kulit kedua.

Hari ini, kita bisa menemukan topeng-topeng serupa di dunia bekas jajahan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Di Indonesia, misalnya, obsesi terhadap merek asing, standar kecantikan yang memutihkan, atau gaya manajemen yang mengidolakan model korporasi Barat sering kali tidak disadari sebagai residu dari sejarah kolonial. Mereka dipandang sekadar “modern” atau “profesional”, padahal di dalamnya tersimpan pola imitasi yang Fanon kenali sebagai warisan penaklukan psikologis.

Fanon menulis dengan nada getir, tetapi juga dengan amarah yang terkendali. Ia ingin kita sadar bahwa topeng itu bukan sekadar aksesori, melainkan bagian dari mekanisme dominasi yang membentuk relasi sosial dan ekonomi global.

Dari Kesadaran ke Perlawanan

Yang membuat Black Skin, White Masks tetap relevan bukan hanya diagnosisnya yang tajam, tetapi juga arah yang ditawarkannya: kesadaran kritis sebagai awal pembebasan.

Fanon tidak percaya bahwa integrasi pasif ke dalam dunia kulit putih adalah solusi. Baginya, pembebasan sejati memerlukan dekonstruksi total terhadap hierarki rasial yang diciptakan kolonialisme.

Namun, Fanon juga realistis: ia tahu bahwa luka psikis ini tidak akan sembuh hanya dengan perubahan hukum atau kemerdekaan formal. Kolonialisme meninggalkan trauma kolektif yang diwariskan lintas generasi, dan hanya bisa dilawan dengan pembalikan paradigma.

Dalam konteks hari ini, perlawanan itu berarti mengakui dan merayakan identitas lokal tanpa menjadikannya eksotisme konsumtif; mengembangkan standar pengetahuan, seni, dan ekonomi yang tidak selalu mengacu pada pusat kekuasaan global; dan menantang narasi bahwa kemajuan berarti menjadi “lebih putih” secara budaya atau simbolik.

Poskolonialisme hari ini, sebagaimana diwariskan oleh Fanon, bukan sekadar teori akademis, tetapi alat baca untuk mengurai mengapa negara-negara yang secara politik merdeka masih terikat dalam pola ketergantungan—baik melalui bahasa, ekonomi, maupun imajinasi.

Fanon memberi kita bahasa untuk mengidentifikasi bahwa penjajahan bisa hidup tanpa tentara, selama pikiran dan rasa kita masih tunduk pada hierarki lama.

Penutup

Membaca Black Skin, White Masks di era globalisasi adalah pengalaman yang memaksa kita melihat wajah sendiri di cermin yang retak.

Fanon, sebagai salah satu pendiri filsafat poskolonialisme, menunjukkan bahwa kemerdekaan formal hanyalah langkah awal; yang lebih sulit adalah membebaskan diri dari mentalitas yang diwariskan penjajahan.

Kita mungkin tidak lagi hidup di bawah bendera kolonial, tetapi topeng-topeng putih itu masih berkeliaran.

Dalam algoritma media sosial yang mengangkat standar kecantikan Eropa, dalam kurikulum sekolah yang lebih hafal sejarah Napoleon daripada sejarah kerajaan-kerajaan lokal, dan dalam pandangan bahwa validasi dari luar negeri selalu lebih berharga.

Fanon tidak menawarkan resep instan, tetapi memberikan fondasi untuk melawan: mengenali luka, memahami struktur yang melahirkannya, dan menolak untuk terus memakai topeng yang memisahkan kita dari diri sendiri.

Di situlah relevansi Black Skin, White Masks—bukan hanya bagi mereka yang berkulit hitam di dunia kulit putih, tetapi bagi semua masyarakat yang masih mencari cara untuk benar-benar merdeka, di dalam dan di luar kepala.***