Catatan Denny JA: Mesiu dan Perang dari Ladang Minyak

Minyak, Bisnis, dan Politik (4)

ORBITINDONESIA.COM - Musim dingin menggigit Stalingrad, Desember 1942. Salju menumpuk di reruntuhan kota.

Di dalam bunker Jenderal Friedrich Paulus, seorang perwira Nazi menggigil bukan karena cuaca, tapi karena ketakutan yang lain: tank mereka tak lagi bergerak.

“Tanpa minyak,” demikian Paulus dalam catatannya kepada Berlin, “kami bukan pasukan perang, tapi museum bergerak.”

Stalingrad bukan sekadar titik strategi. Ia adalah gerbang menuju Kaukasus—ladang emas hitam Uni Soviet.

Hitler tahu: perang modern tak hanya soal senjata, tapi soal suplai. Dan tanpa minyak, bahkan ideologi Nazi pun harus membeku di salju.

Kisah ini mengajukan tanya yang terus menggema hingga abad ke-21:

Apakah perang modern bisa berlangsung tanpa kendali atas energi? Dan siapakah yang lebih mematikan: musuh dengan senjata, atau musuh yang menguasai jalur suplai minyak?

-000-

Winston Churchill memulai revolusi senyap pada 1911 ketika ia memerintahkan Angkatan Laut Inggris beralih dari batu bara ke minyak.

Kapal perang menjadi lebih cepat, lebih ringan, dan—ironisnya—lebih haus akan sumber daya dari luar negeri.

Maka mulailah kolonialisme energi:

• Inggris menduduki Mesopotamia dan Persia untuk melindungi sumur minyaknya.

• Amerika Serikat, lewat Standard Oil, mulai memasok energi bagi Sekutu.

Perang Dunia II mengulang motif yang sama dalam nada yang lebih keras:

• Jepang menyerang Pearl Harbor sebagai balasan atas embargo minyak oleh AS.

• Hitler meluncurkan Operasi Barbarossa, berharap menaklukkan ladang minyak Baku.

Kita diajari bahwa perang dimulai karena nasionalisme. Tapi sesungguhnya, ia dipetakan di ruang-ruang perencanaan energi. Di sana, peta ideologi berubah menjadi peta logistik.

-000-

Perang Teluk: Drum Minyak di Balik Mortir

Agustus 1990. Irak menyerbu Kuwait. Narasi resmi: sengketa batas dan utang. Namun peta energi menunjukkan kebenaran yang lain: Kuwait duduk di atas 10% cadangan minyak dunia.

George H. W. Bush memimpin koalisi 35 negara dalam Operasi Desert Storm. “Kami membela kedaulatan,” katanya.

Tapi dunia mencium aroma minyak di balik asap mortir.

Setelah perang:

• Harga minyak naik dua kali lipat.

• Saham perusahaan seperti ExxonMobil, Chevron, dan BP melonjak.

• Irak dikenai sanksi, tapi sumurnya tetap dikelola.

Kolonialisme energi tak lagi memakai bendera. Ia datang lewat embargo, kontrak produksi, dan pasukan multinasional.

Demokrasi menjadi dalih. Tapi di bawahnya, siapa yang mengendalikan pompa, mengendalikan dunia.

-000-

George W. Bush berdiri di atas kapal induk dan mendeklarasikan “Mission Accomplished”. Tapi senjata pemusnah massal (WMD) tak pernah ditemukan.

Yang ditemukan justru ladang minyak yang terbuka lebar untuk perusahaan-perusahaan asing.

Halliburton, tempat Dick Cheney pernah menjadi CEO, memperoleh kontrak miliaran dolar. Undang-undang Irak diubah: 80% cadangan minyaknya dibuka untuk investasi luar negeri.

Lebih dari 190 ribu warga sipil tewas. Kota-kota seperti Fallujah dan Mosul menjadi reruntuhan.

Tapi perusahaan migas meraup emas dari reruntuhan itu.

Perang ini memberi pelajaran tragis:

Jika perang adalah teater, maka minyak adalah panggungnya—dan rakyat sipil hanyalah bayangan di belakang layar.

Di balik kekejaman ISIS, ada jaringan distribusi minyak ilegal yang rapi dan menguntungkan. Sumur-sumur di Suriah dan Irak dikuasai mereka.

Drum minyak bergerak melewati truk-truk menuju Turki, dijual di pasar gelap dunia.

Siapa pembelinya? Siapa yang menutup mata?

Minyak itu membiayai video eksekusi, pasukan jihad, dan sistem pemerintahan bayangan. Ia mengalir tanpa bertanya asal, hanya bertanya: siapa yang sanggup membayar?

Di dunia yang dibakar ideologi, minyak tetap jadi mata uang universal.

-000-

Ukraina dan Diplomasi Pipa: Perang yang Membekukan Eropa

Ketika Rusia menyerang Ukraina pada 2022, senjatanya bukan hanya tank dan rudal. Ia juga mematikan pasokan gas ke Eropa.

Eropa menggigil—bukan hanya karena perang, tapi karena tak bisa memanaskan rumah.

Nord Stream 2, proyek gas bawah laut yang semula dianggap solusi energi, kini berubah menjadi senjata politik.

Ketika Uni Eropa menjatuhkan sanksi, Rusia justru meraup keuntungan lebih besar dari lonjakan harga.

Dunia menghadapi dilema: mana yang lebih kuat—prinsip moral, atau kebutuhan energi?

Di sinilah kita belajar bahwa kadang perang bukan tentang wilayah, tapi tentang aliran.

Siapa mengendalikan aliran energi, mengendalikan arah keputusan lawan.

Kita belum melihat perang terbuka, tapi ketegangan di Laut Cina Selatan terus meningkat. Klaim sepihak Cina atas wilayah kaya migas berhadapan dengan kekuatan ASEAN dan Amerika Serikat.

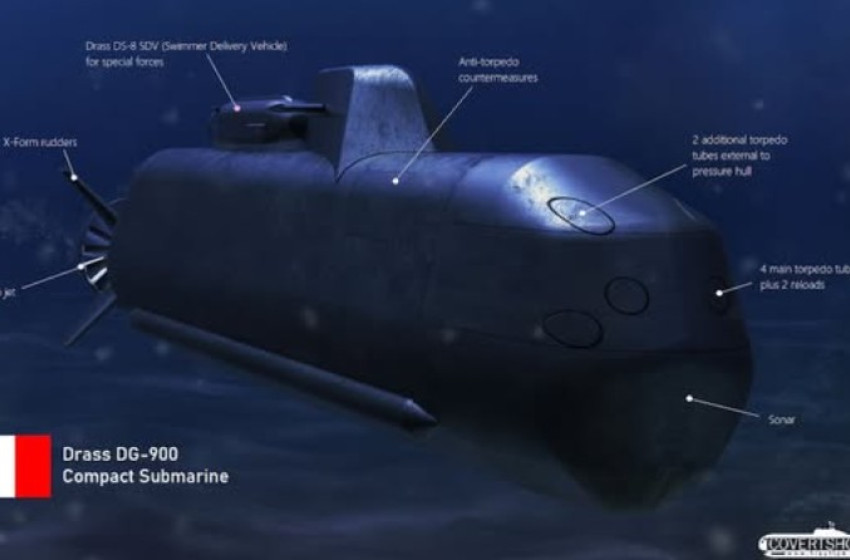

Sementara itu, es mencair di Kutub Utara. Ladang minyak baru terbuka. Rusia, Kanada, Norwegia mulai mengincarnya. Satelit sudah memetakan. Kapal selam sudah berpatroli.

Mungkin perang berikutnya bukan tentang tanah, tapi tentang dasar laut dan fondasi masa depan.

-000-

Perusahaan minyak kini merekrut mantan tentara, agen intelijen, bahkan tentara bayaran. Blackwater di Irak. Wagner Group di Suriah.

Kita melihat kontrak keamanan, bukan invasi. Kita melihat tender eksplorasi, bukan kolonialisasi.

Perang modern seperti bisnis multinasional: ada direktur, ada investor, dan ada pasar.

Kota Mosul, Kirkuk, dan Homs—tak lagi sama. Anak-anak lahir di pengungsian. Udara dipenuhi sisa-sisa pembakaran minyak dan logam.

Di ladang minyak itu, burung tak lagi berkicau. Tanah tak lagi subur. Tapi drum-drum itu tetap mengalir.

Mungkin ada pasir yang pernah bercampur darah, dan kita membakarnya untuk menyalakan lampu rumah.

-000-

Apakah Kita Belajar?

Apakah perang akan berakhir jika minyak digantikan oleh energi bersih?

Atau apakah manusia akan menemukan konflik baru dari logam langka, dari matahari, bahkan dari air?

Energi adalah kekuasaan. Dan selama kekuasaan menjadi tujuan, perang tak akan pernah usai.

Di antara gurun panel surya dan ladang angin, logam langka bisa saja menggantikan minyak, dan kembali menjadi rebutan.

Lithium di Chile, kobalt di Kongo. Perang berikutnya mungkin tak berasap, tapi terukir di chip nano.

Energi bersihkah namanya, jika bumi terkoyak lagi untuk baterai?

Indonesia bukan negara dengan cadangan minyak terbesar, tapi posisinya sangat strategis.

Selat Malaka dan Laut Natuna Utara adalah jalur vital perdagangan energi global.

Pertanyaannya: Apakah kita akan menjadi pemain, korban, atau penengah dalam drama energi global ini?

Indonesia harus membangun diplomasi energi, memperkuat pertahanan laut, sekaligus memimpin percakapan global tentang transisi energi damai.

Karena ketika drum-drum minyak berhenti mengalir, bukan berarti dunia menjadi tenang—bisa jadi, dunia sedang menyiapkan babak konflik berikutnya.

“Minyak mengalir seperti darah bumi. Dan selama manusia menjadikannya darah kekuasaan, dunia tak akan pernah berhenti berdarah.”***

Jakarta, 7 Juli 2025

Referensi:

1. Chris Goodall – Possible: Ways to Net Zero

• Tahun: 2024

• Penerbit: Profile Books

2. Michael T. Klare – Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America’s Growing Petroleum Dependency

• Tahun: 2004

• Penerbit: Metropolitan Books (Henry Holt and Company)

3. Daniel Yergin – The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power

• Tahun: 1991

• Penerbit: Simon & Schuster

-000-

Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, bisnis dan marketing, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World

https://www.facebook.com/share/p/15qLZBBWWg/?mibextid=wwXIfr

.jpeg)